Résumé

Deux traditions civiques influencent le monde, il s’agit de la tradition institutionnelle et de la tradition de la libération. La première érige les lois, les institutions et ceux qui les incarnent en dieux, évacuant le travail de ses horizons ; la deuxième met le travail au cœur de la libération, en faisant de l’accomplissement des devoirs de l’agent civique au profit de la collectivité le moteur de la libération de l’individu et de la collectivité.

Le civisme institutionnel organise les lois, les institutions et celles et ceux qui les incarnent contre les dominés, il travaille à les dépouiller de leur dignité ; il est la continuité de ce fameux complot civique qui consistait à partir d’une subversion civique pour aliéner les travailleurs, voire les populations.

Il faut dénoncer ce complot civique, et surtout travailler à sortir de la subversion civique en redonnant ses lettres de noblesse au travail et aux détenteurs des pouvoirs civiques ; car c’est grâce à eux que la collectivité se transforme et parvient à son bien-être et à celui des populations.

Mots-clefs

Consensus civique – tradition civique – civisme – civisme institutionnel – forces civiques – esprit civique – chaîne civique – incubateur civique – complot civique – subversion civique – engagement civique – expression civique – conception civique – basculement civique – baptême civique – défiance civique.

ARTICLE 3

Des générations de Camerounaises et de Camerounais n’oublieront pas de sitôt le livre d’instruction civique intitulé : J’aime mon pays le Cameroun, livre écrit par Henri Balla Mbarga. Cet ouvrage qui fît son temps a été remplacé par d’autres traitant de l’éducation civique et parfois de l’éducation à la citoyenneté.

D’une génération à l’autre, on a le souci de bâtir une génération exceptionnelle d’hommes et de femmes conscients qu’ils représentent ce que le pays a de plus cher, et convaincus que par leur travail, voire en accomplissant leurs devoirs au profit de la collectivité, ils participeront à la construction du désir du tout autre. L’hymne national n’invite-t-il pas tous les enfants du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, à ne servir que le Cameroun, et rien que le Cameroun ?

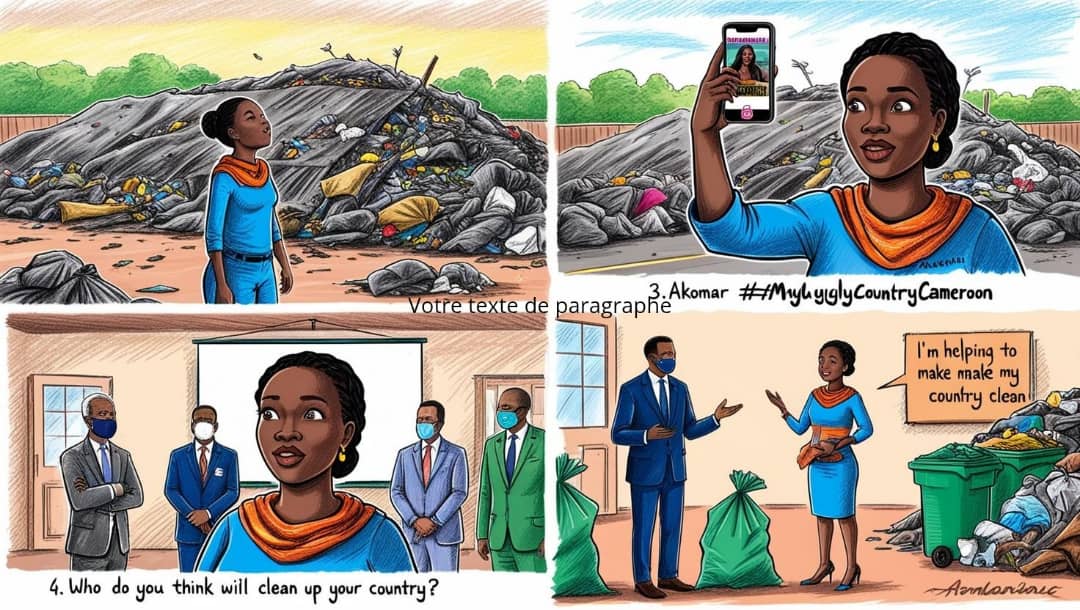

Mais depuis les décennies qu’on dit enseigner le civisme, et après être passé de l’instruction civique à l’éducation civique, qu’est-ce qui a réellement changé ? Au sein de la société camerounaise on note un désengagement total des fils et filles de ce pays au point de penser qu’ils n’en font pas partie. On a parfois tendance à croire qu’on a à faire à des mercenaires, tant chacun de nous vit en se désolidarisant de la société et de ses prochains. Ce qui intéresse les uns et les autres, c’est ce qu’ils croient gagner au détriment du Cameroun.

Du sommet à la base, de la base au sommet, il est difficile, peut-être pas impossible, de trouver un homme ou une femme du moins, de trouver un Camerounais prêt à tout donner pour son pays. De la base au sommet, du sommet à la base, le sens de l’intérêt général a foutu le camp, cédant la place au chacun pour soi, et ceux qui pensaient qu’il y aurait un dieu pour tous se seraient trompés. Apparemment, il y a un dieu pour celles et ceux qui contrôlent les hautes sphères de l’Etat, et un autre ou d’autre pour ceux d’en bas qui tirent le diable par la queue.

Notre préoccupation est toute simple, au-delà des migrations, voire des mutations de l’instruction civique à l’éducation civique, et de cette dernière à l’éducation à la citoyenneté, on se demande à quoi sert vraiment cette formation au civisme ? L’échec de cette formation serait-elle dû au fait qu’on a confondu préparation et formation, ou qu’on a enseigné depuis des années une mauvaise version du civisme ?

Qu’est-ce que le civisme ?

Le civisme renvoie à l’intérêt général, il est le respect par le citoyen de l’intérêt général, de tout ce qui touche à la collectivité et à son bien-être. Pour être plus précis, il est le respect par le citoyen de tout ce qui incarne le bien-être de la collectivité, à savoir : les lois, les institutions et les hommes les incarnant. En respectant les lois de la communauté, en respectant les institutions et les hommes qui les incarnent, on fait preuve de civisme.

Mais il est important de se poser la question suivante : suffit-il de respecter les lois, les institutions, et les hommes qui les incarnent pour être un bon citoyen ? Cette question en implique une autre : les lois, les institutions et ceux qui les incarnent suffisent-ils à eux-seuls pour constituer l’intérêt général ?

Ces quelques interrogations ouvrent la voie à un autre regard sur le civisme, ce nouveau regard fait référence au travail ; aux devoirs remplis en faveur de la collectivité. Le civisme es regardé ici comme la prise de conscience par l’individu de ses devoirs au profit de la collectivité ; cette vision du civisme rappelle à celles et ceux qui auraient oublié que nous sommes une “société de devoirs”, par opposition aux “sociétés de droits”, que c’est grâce aux devoirs accomplis au profit de la société que nous allons à la conquête de l’Etat national, seul gage pour la construction d’une société au sein de laquelle tous les membres jouissent de leurs droits.

Que penser de l’intérêt général ? Il existe un rapport étroit entre l’intérêt général et le bonheur collectif, tout comme ce dernier, l’intérêt général ne tombe pas du ciel, il se construit grâce à la capacité qu’a une collectivité à inculquer l’esprit civique à ses membres. C’est parce que cet esprit se saisit du citoyen que ce dernier comprend qu’il n’est que le maillon d’une vaste chaîne civique, et que sans les autres il n’est rien. C’est grâce aux autres qu’il existe, et que les autres existent par lui.

Il est certes intéressant de respecter les lois, les institutions, et celles et ceux qui les incarnent ; mais il est davantage intéressant de travailler ensemble, afin de construire le bonheur pour soi, pour les autres, et pour la collectivité entière. C’est parce que les hommes et les femmes sont épanouis qu’ils comprennent la nécessité des lois et des institutions ; c’est parce qu’ils veulent protéger leur travail et leurs acquis, qu’ils ressentent la nécessité de vivre en parfaite harmonie et à obéir à celles et ceux qu’ils ont librement choisis.

Sans ce bonheur, sans cet épanouissement, la collectivité sombre dans la violence, agressant ceux qui les dirigent. Celles et ceux qui souffrent, manquant de tout, ne comprennent rien à ces lois qui servent rarement l’intérêt général ou à ces institutions généralement accaparées par une bande d’incompétents et de pilleurs de la fortune publique. Pour que les lois et les institutions soient vraies, elles doivent faire l’objet d’un consensus civique, c’est-à-dire produites et partagées par tous les membres de la collectivité. Et c’est par l’accomplissement des devoirs de chacun envers la collectivité qu’on arrive à ce niveau de consensus civique.

Les deux traditions civiques

Deux grandes traditions civiques se heurtent et s’opposent, la première érige les institutions et celles et ceux qui les incarnent en dieux ; les suspendant sur un bâton comme ce serpent d’airain vers lequel devraient se tourner les Israéliens pour éviter la mort après la morsure des serpents brulants. Les lois jouent ce rôle-là, un rôle d’épouvantail pour quiconque tenterait de ne pas obéir. De l’autre côté, il y a la deuxième tradition, on la qualifierait de civisme de libération, elle regarde le civisme comme un instrument au service de la libération, car pour elle civisme rime avec travail, et le travail est l’unique instrument permettant aux hommes, aux femmes et au peuple de se libérer et de s’émanciper des impérialismes.

La seconde tradition civique suppose l’existence d’un potentiel civique, elle suppose la constitution d’un ensemble de forces civiques capables de combattre les forces d’occupation civique qui parviennent à ériger des sièges civiques au sein de l’espace civique autochtone.

La tradition civique institutionnelle

La tradition civique institutionnelle est la négation du travail, elle ôte toute la valeur au travail. Pour mieux s’en rendre compte, il faut revenir au capitalisme en Occident, ce capitalisme qui renvoie à une subversion civique, en mettant les forces productives au-dessus de la force du travail. Cette subversion civique postule que le travailleur, à qui l’on ne reconnait que sa force de travail, n’est rien, et que seul compte le produit de son travail.

Le travail, celui produit par le travailleur n’est pas civique, car ne participant ni à son épanouissement, ni à celui de sa collectivité. Comme le disaient les marxistes, ce travail est volé, au lieu de participer à la libération du travailleur, il le plonge dans la pire des aliénations.

Ce complot civique, appelons ainsi, ôte toute valeur au travail, il lui dénie tout pouvoir de libération. Lors de la colonisation occidentale en Afrique, les colonisateurs recouraient à ce déni du travail en usant du travail forcé, ce travail dont le fruit échappait aux travailleurs, et qui lui ôtait toute dignité, ne profitant qu’à la rationalité marchande. Les biens produits par la force grâce à la torture allaient constituer le capital monopolistique en Occident, permettant ainsi à ces nations de prospérer économiquement grâce au complot civique.

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il faut rentrer dans les sociétés industrielles, mieux, à la bourgeoisie occidentale qui est la base du complot civique. La révolution française a tourné en faveur de la bourgeoisie, et elle travaille à bâtir une société nouvelle en levant tous les obstacles pouvant empêcher la circulation des biens et le développement des échanges. Le bourgeois est d’abord un homme enclin au profit, et pour gagner plus, il est prêt à voler le travail de ceux qu’il utilise. Cette volonté d’avoir plus de gain va l’amener à constituer un prolétariat, c’est-à-dire des individus à qui il peut soustraire la force du travail.

Le bourgeois ne travaille pas, pour lui, ce labeur est réservé à une caste inférieure. Il s’attèle à la production d’une société nouvelle avec des lois et des institutions dont l’unique objectif sera de protéger ses propres intérêts. Ces institutions excluent le prolétaire, il ne peut y siéger, le bourgeois y trône, après avoir réussi à ériger un édifice social au sein duquel il contrôle tout jusqu’au travail du prolétaire.

Le travail cesse de compter, ce qui est plus important, pour le bourgeois et pour la société, c’est le capital financier participant à la production des biens et des échanges. Le travailleur, mieux, le prolétaire, celui qui ne dispose que de la force du travail est exclu de tout et même de son propre travail. Son travail perd toute sa valeur, ravalé au simple rang de bien ne profitant qu’aux autres, et ne transformant jamais sa condition. Il reçoit, disait Marx, le minimum lui permettant de reconstituer sa force de travail, afin d’aller une fois de plus produire des biens et des richesses qui participent à son aliénation.

Le travail qui est censé libérer et participer à l’épanouissement de l’individu et de la collectivité, devient un instrument utilisé par la bourgeoisie et les colonisateurs au service de l’aliénation et de la négation de l’individu. Le prolétaire n’existe pas en tant qu’homme libre, c’est-à-dire en tant qu’individu dont la vie compte et dont le travail est reconnu comme force civique aidant à l’épanouissement de la collectivité.

Vu sur cet angle, le travail reste une activité réservée aux individus utilisés comme bêtes de somme et à qui on nie toute dignité humaine ; ces derniers ne doivent en aucun cas participer à la production de la société, et aux prises des décisions engageant le devenir de la collectivité. Le travail cesse ainsi d’être une activité sociale pour être ravalé à un simple bien ou service marchand que l’on peut acquérir par l’argent.

On comprend dès lors cet adage disant que l’argent est un pouvoir, et que celui qui l’a contrôle la société et le monde. Les forces productives contrôlent de ce fait le travail, et le produit du travail leur appartient, il n’appartient ni au travailleur, ni à la société, mais au détenteur des moyens de production responsable des forces productives. Le travailleur ou prolétaire est disqualifié dans un univers où seul commande l’argent. Il comprend rapidement qu’il n’y a pas de place pour celles et ceux qui n’en ont pas bien que disposant de la force de travail. Pour les disqualifier et les empêcher de participer à la vie sociale, ils seront soumis à la rigueur de la loi, loi votée par des institutions où ils n’ont pas droit de cité.

Le civisme institutionnel est le civisme de la domination, il consacre une division nette entre les dominants et les dominés : c’est le rapport commandement-obéissance. Celles et ceux qui trônent au-dessus des institutions dominent, exerçant ainsi leur domination sur les dominés, car ils détiennent avec eux l’initiative des lois, et contrôlent tous les appareils idéologiques de l’Etat, Louis Althusser en a assez parlé.

C’est ce mauvais legs colonial dont ont bénéficié les nations africaines près les indépendances. Les colonisateurs ont réussi à créer cette fracture entre le sommet et la base, en érigeant une caste de dominants assis sur les dominés. Le produit de l’ENAM a la conviction qu’il domine, car l’institution coloniale qui la formé lui a dit qu’il est dans le commandement, et qu’il doit se faire obéir.

C’est pour cette simple raison qu’une simple autorité administrative peut se permettre sur son territoire de compétence, des exactions qu’il veut. Il arrive parfois qu’il portât main sur ses ‘’administrés’’. La simple notion d’administrés suffit à elle seule pour mesurer le pouvoir que l’on donne aux institutions, a détriment de celles et ceux qui produisent la société au quotidien. Il n’y a pas que ces autorités administratives, on citera également les autorités politiques qui croient tenir leur pouvoir de dieu.

Il y a de cela quelques années, lors des examens officiels, les élèves étaient parfois tenus de citer les noms des gouverneurs des sept provinces de l’époque. Au nom de l’instruction civique, il fallait mémoriser leurs noms si l’on voulait obtenir le certificat d’Etude Elémentaire. Le nom du ministre de l’Education Nationale n’était pas en reste, ne pas le connaitre était un sacrilège. On exigeait par ailleurs aux élèves de maîtriser les noms de tous les membres du gouvernement.

C’est évident que ces savoirs ne servaient à rien, ils ne participaient aucunement à la quête du bien-être des élèves et des populations. Qu’on connaisse le nom du gouverneur, des ministres ou pas, cela n’apporte rien au bonheur de la collectivité et au bien-être des populations. Mais au nom de l’obéissance, dans le but de rappeler aux populations qu’il existe des dirigeants et des dirigés, on leur infligeait cette corvée intellectuelle.

Des décennies sont passées, et d’une occasion à l’autre, on ne manque pas de rappeler aux populations la nécessité de respecter, mieux, de se soumettre aux lois et aux institutions, et surtout, à obéir à ceux et celles qui les incarnent. On rappellera en longueur de journée que le président de la République est une institution et qu’il a droit à un culte, tout comme en devrait en faire autant avec les chefs des autres institutions de représentation.

On sait bel et bien ce qui constitue la trame de fond de cette volonté d’assujettir les uns et les autres ; il s’agit tout simplement de voler leur travail et de les amener à ne pas interroger le train de vie de ces différentes autorités, car ils le doivent au travail des dominés. C’est avec le produit de leur labeur, que les dominants mènent un train de vie royal, et qu’ils accordent à leurs progénitures des avantages que les autres n’auront pas. C’est la peur de voir les dominés prendre conscience de cette exploitation qui pousse les dominants à recourir à la rigueur de la loi, et à réprimer violemment la moindre incartade.

Le Cameroun est-il une cité ?

Nous parlons de cité ici en tant que lieu d’expression civique. Les spécialistes de la science politique et du droit constitutionnel ne la conçoivent pas autrement. Se référant à la cité, on parlera d’un territoire, d’une population et des gouvernants. La notion de gouvernants renvoie à la domination, au rapport commandement-obéissance ; on nous enseignera qu’en l’absence de ces gouvernants, la cité a tendance à basculer dans le chaos, offrant ainsi aux anarchistes et autres fauteurs de troubles l’occasion de sévir.

La cité dans la perspective de cette réflexion est le lieu d’expression civique au sein d’un espace civique, et pour que ce lieu existe, ou que cet espace voit le jour, il faut prendre en compte le potentiel civique de la collectivité, la pertinence et l’existence des forces civiques endogènes, et des agents civiques conscients du rôle qu’ils ont à jouer au sein de la collectivité. Sans cette organisation, sans ce potentiel civique constitué d’un ensemble d’incubateurs civiques et de processus civique, il n’y a ni civisme, ni cité.

Dire qu’il n’y a ni civisme ni cité, revient à dire qu’il n’y a pas les conditions de production du travail, et qu’il y a un sérieux déficit des structures d’engagement citoyens ou d’engagement civique. Le travail, ou ce qui s’appelle de ce nom, n’a rien à voir avec le civisme, car il n’est pas un devoir, c’est-à-dire une activité consacrée à l’épanouissement de l’agent civique et de la collectivité. Ce qui est fait n’a rien à voir avec l’épanouissement de la cité ; on revient sur le travail aliéné, à ce travail à qui on a ôté toute sa capacité, et tout son pouvoir de libération.

En revenant au mode de fonctionnement de la société coloniale avec son travail forcé, on en n’est pas loin en Afrique en général et au Cameroun en particulier. La petite élite héritière du legs colonial, les « Blancs de remplacement » locaux se nourrissent d’un travail dont ils ont pris le soin d’ôter toute capacité libératrice. C’est du travail aliéné qu’il s’agit, un travail ne participant pas à la libération ou à l’épanouissement de la collectivité.

Le travail du Blanc ne finit jamais

En Afrique en général et au Cameroun en particulier, le complot civique, celui ourdi par les puissances coloniales et la rationalité marchande dans le but d’introduire les forces d’occupation civique dans les ex colonies d’Afrique, a produit une véritable défiance civique ; et pourquoi ne pas utiliser la notion d’incrédulité civique. Les citoyens ne croient plus au travail, du moins, ils ne croient plus au pouvoir qu’a ce dernier de transformer et de libérer les collectivités et les populations.

Le travail est regardé comme une corvée, surtout lorsqu’il s’agit du travail administratif, c’est le travail du ‘’mgomna’’ c’est-à-dire un travail venu d’ailleurs, un peu forcé, n’ayant rien à voir avec le travail libérateur. Les agents de l’Etat et les fonctionnaires sont comme ces mercenaires qui exécutent un ensemble de tâches pour de l’argent sans y croire. Le mercenaire ne travaille que pour la prime, il n’a rien à voir avec le futur, il vit l’instant présent. Il est extérieur à son engagement, celui-ci ne le relie pas à son histoire.

Il peut arriver que le mercenaire, le bon, ait des perspectives libératrices, mais ce n’est guère sa vocation première. Il n’a de visée que pour sa prime, et c’est elle qui l’intéresse. Il est vrai qu’il y en a de bons, mais au-delà de l’engagement, il y a le souci de percevoir quelque chose ; il n’existe pas cette croyance qu’au bout de l’effort quelque chose d’autre puisse survenir.

Ce qui est vrai c’est que, entre le commanditaire, c’est-à-dire celui qui recrute le ou les mercenaires, il y a un rapport commandement-obéissance, un dominant et un dominé, que ce soit pour l’un ou pour l’autre, aucune libération n’est à entrevoir au bout de la collaboration.

La tradition civique de la libération

Elle s’appuie sur la conception civique qui fait du civisme une prise de conscience par le citoyen de ses devoirs envers la collectivité. Cette vision du civisme défend une perspective de libération, car l’agent civique sait que l’avenir de la collectivité tient à lui, et que de ce fait, il doit se capaciter, c’est-à-dire acquérir des pouvoirs civiques pour être à la hauteur des défis que lui lance la collectivité.

Le simple fait de prendre conscience qu’on attend de lui, et qu’il est autant que les autres u acteur majeur du changement ou de la transformation de la collectivité, le pousse à s’outiller, à s’ajuster afin d’être au rendez-vous du donner et de recevoir. Pour donner, il faut avoir de quoi donner, c’est-à-dire disposer de quelque chose. Il ne s’agit pas seulement d’en disposer, mais aussi savoir quoi donner.

La tradition civique de la libération n’a rien à voir avec la domination, elle est conçue pour participer à la transformation et à la libération de la collectivité et de ses membres. Contrairement à la première où tout est pouvoir de domination, d’assujettissement, voire d’anéantissement de l’autre que l’on ramène au rang de cadet social, la tradition de la libération met l’accent sur la métamorphose à travers ce baptême civique qui permet à l’agent civique d’acquérir une posture de libérateur.

L’agent civique ne vit pas que pour lui, on en fait le premier responsable du devenir de l’autre et de la collectivité ; il ne peut se libérer sans participer à la libération de l’autre et celle de la communauté. Il est important dans cette perspective de saisir que ce n’est pas l’agent civique en tant qu’individu qui libère, mais les pouvoirs civiques dont il dispose ; ce sont ces habiletés, capabilités, aptitudes, expertises et savoir-faire qui entrent en dialogue avec la collectivité, participant ainsi à la transformation de cette dernière.

Nous entendons par dialogue civique la conjonction des savoir-faire, aptitudes, habiletés et capabilités des agents civiques qui contribuent par un type de langage particulier, le langage civique, à la transformation radicale de la société, participant ainsi à son épanouissement. Une fois encore, ce n’est pas l’agent civique qui libère, mais le pouvoir dont il est doté, pouvoir que lui confère la collectivité afin qu’il puisse participer à sa transformation.

Au sein d’une nation qui se veut civique, ou dans une société de devoirs, le vrai pouvoir n’est pas celui des autorités qui investissent les institutions de représentation sociale, car elles ne disposent que d’un pouvoir fictif, illusoire ; le vrai pouvoir, le pouvoir vrai, celui qui transforme et libère, et qui émancipe, est porté par les agents civiques disposant d’un ensemble d’habiletés, d’aptitudes et de savoir-faire grâce auxquels ils interviennent au sein de la collectivité en la transformant et en la libérant.

Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre et tous les autres n’ont pas la capacité de transformation dont dispose le charpentier, le menuisier, l’ouvrier agricole, le médecin, l’ingénieur, l’entrepreneur et bien d’autres. Ces derniers, par l’accomplissement de leurs devoirs au profit de la collectivité, participent à sa résurrection civique. Mais curieusement, malgré le vrai pouvoir dont ils disposent, celui de libérer et d’émanciper la collectivité, ils ne dominent sur personne, ils se présentent comme de simples serviteurs conscients qu’après avoir accompli leurs devoirs envers la collectivité, ils n’auront fait que leur travail. Celui qui ne fait que son devoir, qui n’a rempli que sa mission, ne s’attend à rien d’autre, si ce n’est que la satisfaction morale du devoir accompli, et la reconnaissance civique de la collectivité.

La subversion civique tient d’un complot, le complot civique, il s’agit d’ôter au travail toute sa valeur et de lui enlever toute perspective de libération. Comment se comporterait le charpentier, le maçon, le menuisier, l’infirmier, l’ouvrier agricole, le scientifique, le penseur, le savant, le concepteur, l’avionneur, le chercheur, l’entrepreneur et tous les autres, s’ils savaient que c’étaient eux les libérateurs de la collectivité ? Cette question-là, ces derniers ne se la posent jamais, mais au contraire, ce sont les usurpateurs civiques, ces voleurs du travail des autres qui se posent, et s’organisent en usant des institutions dans le but de tuer le pouvoir du travail, en lui ôtant toute valeur libératrice. Ces usurpateurs savent qu’ils ne détiennent aucun pouvoir, et que dans la plupart des cas, ils demeurent de simples sangsues qui aspirent le sang social.

Devrait-on pour autant détruire les institutions ? Non, surtout pas, il s’agit de rendre à César ce qui lui apparient, et de prendre conscience que dans un pays où sévit la rareté, il n’est pas question de travailler à assujettir ou à dominer, il s’agit plutôt de construire une société conviviale au sein de laquelle chaque citoyen joue son rôle et remplit correctement ses devoirs en faveur de la collectivité. Dominer ou assujettir n’a jamais été un devoir mais une destruction dans le but de provoquer une hémorragie civique au sein de l’espace civique.

L’espace civique est un espace normé, un espace traversé par un ensemble d’incubateurs civiques et de forces civiques. Les premiers, c’est-à-dire les incubateurs civiques, ne sont autres que les instances de préparation des forces civiques, des chantiers d’engagement civique, grâce auxquels les forces civiques divisées en comités civiques, brigades civiques, foyers civiques, entrent en action dans le but d’intervenir au sein de la collectivité.

C’est au sein des clubs civiques, comités civiques, brigades civiques, foyers civiques et autres bassins civiques que les jeunes générations apprennent à servir, et surtout à accomplir leurs devoirs au profit de la collectivité ; c’est également là qu’elles reçoivent le baptême civique, celui qui fait d’eux des agents civiques engagés au service de la collectivité. Le slogan c’est la collectivité d’abord renvoie à l’idée que s’engager à l’œuvre de libération et d’émancipation de la collectivité incombe à chacun des agents, et qu’elle passe avant toute chose. L’agent civique doit prendre conscience que c’est en libérant la collectivité qu’il se libère lui-même, et que c’est en participant à l’émancipation de la collectivité qu’il s’émancipe lui-même, car la collectivité et lui ne font qu’un.