Résumé

Le Cameroun est un pays bloqué, stagnant, cette “nation” qui hier promettait, est devenue l’ombre d’elle-même. En 1972, dans le souci d’édifier une grande nation, Ahmadou Ahidjo, grand bâtisseur, s’engageait à travers la révolution pacifique du 20 mai 1972 à œuvrer à l’accouchement d’une société nouvelle.

Mais cet accouchement ne fut que social, il aura permis de maintenir le Cameroun dans la stabilité. Aujourd’hui, il faut plus que ça, il s’agit désormais de réconcilier la nation d’avec sa source, sa vocation et sa destination. Pour ce, il faut la connecter à son mythe fondateur et à l’esprit camerounais.

Tout ce vaste chantier n’est pas possible sans une révolution, d’où l’urgence de la Révolution civique, celle qui mettra chacun face à ses responsabilités, tout en lui permettant d’accomplir les devoirs pour lesquels il est agent civique. C’est grâce à l’accomplissement de leurs devoirs d’agents civiques en faveur de la collectivité que le Cameroun entrera dans sa destinée pour devenir le “phare” du monde, le cours d’eau qui coule dans la solitude et qui abreuve les nations abandonnées sur la route du progrès par la rationalité marchande.

C’est grâce à cette Révolution civique qu’émergera la génération civique ; celle qui accouche des penseurs, découvreurs, scientifiques, chercheurs, savants, ingénieurs, architectes, avionneurs, et tout ce que l’on peut imaginer. C’est cette génération nouvelle qui fera du Cameroun cette terre promise où tout est possible, où toutes les inventions et toutes les découvertes se font.

Mots-clefs

Révolution civique – lien civique – féodalité – citoyenneté – clergé – droits de l’Homme – accouchement civique – initiative civique – mythe fondateur – esprit camerounais – captivité civique – absorption civique – spoliation civique – incohérence civique – interférence civique.

ARTICLE 5

La simple évocation de la notion de révolution met plus d’une personne mal à l’aise, associée qu’elle est au chaos, à l’effusion de sang, au bouleversement de l’ordre établi au sein de la collectivité. Celles et ceux qui vivent des ressources de la collectivité, les contrôlent, et qui font voter les lois qui les protègent, se refusent à cette idée, tant les souvenirs de 1789 les font rougir, et aussi la terreur qu’aura inspiré la révolution culturelle de Mao Tsé-toung. C’est vrai que lorsqu’on veut régner par la terreur, en étouffant toute voix discordante, et où le simple fait d’adhérer au pillage systématique des ressources est regardé comme un acte de rébellion par l’élite dirigeante, le terme de révolution sonne comme un acte de rébellion et de défiance des institutions et de ceux qui les incarnent.

Le Cameroun, dirait-on, a la tradition de la révolution, celle du 20 mai 1972 en témoigne. La révolution pacifique, puisqu’on la appelé ainsi s’est faite sans effusion de sang, et l’on n’aura dénombré aucun mort. C’est dire que dans la tradition camerounaise, on a l’art des révolutions qui n’ôtent pas des vies humaines, et qui se déroulent avec le consentement, voire avec l’adhésion de tous. Il n’y a donc pas à avoir peur, pas de quoi rougir, il est important de chercher à comprendre l’urgence de la démarche ou encore de cerner la nature de cette révolution qui s’invite à l’entame d’un siècle majeur comme le nôtre.

Si l’on a fait allusion à la nature de la révolution, et s’il faut s’interroger sur son urgence à une époque où l’on parle un autre langage, celui de l’intelligence artificielle, il est judicieux de s’interroger, et même de chercher le rapport qui pourrait exister entre l’urgence, et les défis de l’heure. Existerait-il un rapport entre l’urgence et les défis de l’heure, si oui lequel ?

La révolution dans l’histoire

On ne saurait revenir sur toutes révolutions, elles seraient si nombreuses qu’on aurait, ni le temps matériel, ni la pertinence intellectuelle de les aborder toutes, et même la capacité de se souvenir de tous ces soulèvements sociaux qui ont provoqué des changements notables dans le monde. Mais ce qu’il faut dire, et qui parait vrai, c’est que presque toutes les puissances industrielles et technologiques sont passées par une révolution ou quelque chose qui y ressemble. On citera quelques-unes à savoir : les USA, l’URSS, la Chine, la France.

On s’accorde tous à dire que les révolutions ont transformé les visages de ces nations, et que sans elles, ces puissances seraient encore à la recherche des solutions ou des voies leur conduisant au mieux-être. On connait tous l’importance de la révolution française sur la société, et son influence sur l’organisation sociale et institutionnelle ; elle aura structuré les imaginaires et donner une nouvelle orientation à l’économie. Nombreux sont, ces pays africains qui tiennent de cette révolution, ayant bâti leurs institutions sur le modèle républicain issu de la révolution française.

Il est judicieux, et cela a été souligné plus haut de revenir brièvement, de revenir sur quelques-unes de ces révolutions et revoir ce qu’elles ont apporté à leurs peuples, ainsi qu’à l’humanité entière. On pourrait comprendre par-là, qu’il n’y aurait pas de révolution pour la révolution, c’est-à-dire que la théorie parnassienne de l’art pour l’art ne se justifierait pas ; car lorsqu’on parle de révolution, on mesure l’impact de celle-ci sur l’organisation sociale, l’économie, les institutions, et même sur les imaginaires ; car elle transforme l’idée que les peuples ont d’eux-mêmes. En clair, il s’agit de rechercher les apports, à évaluer à travers des décennies et des siècles, ce que la révolution aura apporté.

La révolution française

Qu’on le veuille ou non, la révolution française pour le pays situés à la périphérie du monde occidental, et davantage en Afrique, est celle qui aura le plus marqué les esprits. La révolution française, révolution bourgeoise s’il en fut, aura eu un impact indéniable sur la société française et sur les sociétés situées à la périphérie du monde occidental ; on lui droit les lois de l’homme et peut-être aussi les valeurs cardinales comme la démocratie, la liberté et même une certaine idée de l’égalité. On fermera les yeux sur la laïcité et autre séparation entre l’Eglise et l’Etat. En un mot, cette révolution a accouché, au-delà de certaines dérives, une société nouvelle.

Avant 1789, il y a ce fameux régime féodal avec cette monarchie associée au clergé qui asphyxient la société entière, la cloisonnant en classes sociales ; le roi et sa cour ayant tôt fait de ravaler la majorité des populations au rang de sujets. L’exploitation sociale est féroce, et les sujets vivent non pour servir la société, mais pour servir le roi et sa cour. Dans leurs différentes activités, ils payent un impôt pour le roi et sa cour ; et le clergé n’est pas en reste, il afflige le petit peuple, et vit à son crochet. Un réel malaise traverse toute la société, et la bourgeoisie classe industrieuse et montante n’aura d’autre choix que de prendre sa responsabilité. Associée au « sans culottes » c’est-à-dire aux gens de rien, elle ira à l’assaut du régime féodal dans le souci de faire germer la république.

Influence de la révolution de 1789 sur la France et sur le monde

La révolution française aura eu une grande influence sur la France et sur le monde. On lui doit non seulement la nouvelle vision de l’idée de la République, mais également des valeurs nouvelles qu’on associe à cette idée ; elle aura apporté entre autres la démocratie comme souligné plus haut, et c’est d’elle que naîtra l’Etat de droit, avec en toile de fond les droits de l’Homme et du citoyen.

La simple évocation de l’idéal de liberté, conduit à l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté, cette nouveauté tient à sa nouvelle forme d’expression. Le citoyen n’es citoyen que parce qu’il sait s’exprimer au sein de sa collectivité. Au sein du Réseau de Construction du Lien Civique, la citoyenneté s’entend comme un mode d’expression civique, celui amenant le citoyen à intervenir au sein de sa collectivité grâce à l’accomplissement de ses devoirs en faveur de cette dernière. Cette expression rompt avec l’expression de sujet de sa majesté que défendait le régime féodal.

L’impact de la révolution française ne s’est pas arrêté en France, il a atteint les extrémités du monde. Les pays africains, dès l’accession à la souveraineté internationale, auront adhéré à ces valeurs, en adoptant le modèle institutionnel né de cette révolution ; c’est dire que si la révolution française n’avait pas eu l’impact qu’on lui connait, l’Afrique serait restée en marge de la communauté internationale, écartelée qu’elle était par ces petits royaumes qui n’ont pas su résister à l’assaut des forces d’occupation civique.

La révolution russe

Elle arrivera un peu plus tard, longtemps après la révolution française de 1789. La révolution bolchévique ou prolétarienne commence en 1917, elle doit beaucoup aux écrits de Karl Marx, c’est grâce à ces analyses de Marx que certains peuples du monde prennent conscience de l’exploitation bourgeoise, et même de la domination impérialiste. Marx a pris le temps d’analyser la société industrielle, il a identifié ses dysfonctionnements, et ceux-ci, dans la plupart des cas étaient liés à une hégémonie capitaliste et bourgeoise ne profitant qu’à une minorité, celle détenant les moyens de production et les capitaux nécessaires à la production des biens marchands. Consciente de sa supériorité sur les autres classe, elle exploite les petits peuples, les réduisant à la misère, en les allouant des salaires freinant leur plein épanouissement. Marx dira quelque part que ces petites indemnités leur servaient à peine pour refaire leur force de travail.

Karl Marx en arrive à l’idée du prolétariat, comme de cette masse muette à qui on a ôté toute dignité. Il les invitera à prendre conscience de cet état à les invitant à se réunir afin de renverser la bourgeoisie, et à prendre le contrôle des institutions sociales à leur profit. « Prolétaires du monde entier, unissez-vous », lancera-t-il. La révolution prolétarienne, la première de l’humanité, se mettra en marche.

Impact de la révolution prolétarienne

Tout comme la révolution française, la révolution prolétarienne aura eu un grand impact dans le monde. En URSS, la bourgeoisie s’est effondrée, et depuis les usines, les prolétaires, les laisser pour compte d’hier, ont pris les choses en mains, concrétisant ainsi la dictature du prolétariat dont rêvait Marx. Le régime féodal s’est écroulé, le tsar a été renversé, laissant la place à une nouvelle organisation sociale ; cette nouvelle organisation sociale s’est faite avec de nouvelles institutions, défendant une vision de l’économie portée par de nouvelles valeurs sociales. C’est ainsi que le capitalisme sauvage a été enterré, et que l’on a vu se lever une société socialiste, décidée à passer à la phase du communisme.

Presque partout dans le monde, la pensée de Karl Marx s’est enracinée, elle a illuminé des générations d’intellectuels et d’hommes d’action qui y ont adhéré, acceptant de mener une croisade contre l’impérialisme rampant qui exploitait les pauvres, et dépossédait les peuples de leurs richesses. Çà et là, les hommes se sont organisés dans le but de sortir les populations de l’indigence de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Ce qui a intéressé les Africains dans cette nouvelle vision de l’économie et du monde, est cette volonté avouée d’organiser la société autour d’une communauté où tout appartient à tous. Le socialisme ne saurait être compris sans le retour à la communauté. Les Africains croient y trouver un écho à leur valeur culturelle fondamentale, car ces dernières n’ont de vue que sur le partage, la réciprocité, et l’entraide. Le collectivisme n’est pas loin de cette vision, et c’est pour cette raison que les Africains croient y trouver leur compte.

Dans quelques ilots abandonnées d’Afrique, des républiques populaires émergeront avec cette volonté de rétrocéder le sens de l’initiative historique au peuple souverain ; car les adeptes de Karl Marx ou celles et ceux qui disent l’avoir compris croient à la nécessité de placer le peuple au centre du développement. Et c’est cette idée de ‘’pouvoir au peuple’’ qui agitera de milliers d’intellectuels et même la petite élite africaine.

La révolution culturelle chinoise

On peut situer la révolution culturelle chinoise dans le sillage de la révolution bolchevique ou prolétarienne, mais il faut souligner que seule cette dernière bien qu’en empruntant à Marx n’approuve toujours pas le procédé opérationnel des révolutionnaires bolchéviques. MAO Tsé-toung au contraire des leaders de l’URSS, ne laissera pas prospérer l’idée du prolétariat, il lui préfèrera une autre classe révolutionnaire. La révolution chinoise se fera avec les paysans, ceux qu’on soupçonnait de l’autre côté de ne point disposer d’un potentiel révolutionnaire ; ce sont eux que Mao choisira pour aller combattre les privilégiés de la petite bourgeoisie naissante en Chine.

Certains seraient tentés de dissocier la révolution culturelle à la longue marche ; pour nous, toutes ne font qu’un ; la première en appelant la deuxième. La révolution culturelle chinoise vient parfaire le premier édifice révolutionnaire.

Impact de la révolution chinoise

Si en France on actera la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et qu’en URSS on adhèrera à l’idée marxiste qui veut que la religion soit l’opium du peuple, en Chine, on fera avec les valeurs culturelles autochtones, en s’inspirant radicalement de la pensée de Confucius et sur d’autres sages. Cette pensée ou ces pensées se résument en un ensemble de maximes se présentant comme des orientations, voire des valeurs morales aidant le peuple, et le conduisant à destination.

Cette révolution chinoise tient beaucoup à ce mélange homogène entre valeurs culturelles, valeurs morales et valeurs religieuses, toutes celles-ci s’interpénétrant et puisant les unes chez les autres. C’est ce savant mélange qui fera émerger une philosophie de vie fondée sur l’ascétisme et qui influencera toute la société chinoise. Lorsqu’on parle de cette société, on fait prioritairement allusion à une philosophie induisant une mentalité spécifique, s’inscrivant dans un ensemble de valeurs sociales et civiques. Ce sont elles qui forment un citoyen déterminé, confiant, sûr de lui et du potentiel de son pays.

Au-delà des tribulations, des turbulences, et parfois des incohérences, la Chine reste l’une des rares nations au monde qui ne vacille pas et qui défend son idée originale voire originelle de la liberté. C’est une puissance qui s’est édifiée autour de ses valeurs fondamentales et qui doit beaucoup à Mao Tsé Toung, l’imperturbable timonier qui a tôt fait de réconcilier le peuple d’avec sa culture, convaincu qu’il était qu’aucun développement n’était possible sans l’appropriation de ses propres valeurs culturelles.

Les moteurs de la révolution

On entend par moteur de la révolution ce qui lie les uns et les autres, constituant ainsi la classe révolutionnaire. C’est une manière de dire qu’au sein d’une société donnée, toutes les classes ne sont pas faites pour la révolution. Lénine pensait que la paysannerie ne disposait pas d’un potentiel révolutionnaire ; tout comme Mao Tsé-Toung ne misait pas sur les ouvriers et les travailleurs. En France, on verra la bourgeoisie comme la classe révolutionnaire par excellence ; on en fera même le porte-flambeau de la révolution française de 1789.

Pour comprendre ce choix, c’est-à-dire le rôle joué par les uns et les autres, il faut revenir à l’idée des intérêts des uns e des autres. En France, dans les années 1789, et même un peu avant, la bourgeoisie exerçait déjà, elle tenait le commerce et les affaires ; l’organisation sociale et économique de la féodalité ne lui permettait pas de s’étendre, du moins, étendre ses activités en maximisant ses profits. Son combat en tant que classe dominante est de briser les barrières qui l’empêchent de remodeler l’idée nationale, afin d’avoir une bonne emprise sur l’organisation sociale nouvelle.

En URSS, il y a déjà l’émergence d’une classe intellectuelle, des hommes qui ont eu le temps de lire et d’intégrer la pensée de Karl Marx. Cette petite élite détient une petite influence sur l’armée des travailleurs, et compte bien utiliser ces travailleurs pour les constituer en une force capable d’entamer une révolution sociale. Ce petit potentiel forme un embryon de classe, et tous ont en horreur cette bourgeoisie qui les domine et les spolie de leur force de travail et de leur dignité.

Ensemble, ils croient à l’idée d’une société égalitaire au sein de laquelle le prolétariat jouera un rôle de premier plan. Cette société sans Etat tente plus d’un, et tous ont à cœur au sein de cette société débarrassée des alluvions de classes, et où chacun aura son mot à dire sur le fonctionnement de toute la collectivité.

En Chine, édifice culturelle la plus aboutie, tout est question de réconciliation, et Mao Tsé-Toung, grand stratège comprendra l’urgence et même la nécessité de réconcilier la Chine, voire les Chinois d’avec leur culture. Et lorsqu’on évoque le rapport entre culture et peuple, il n’y a qu’au sein des zones rurales que l’on éprouve ce besoin. L’homme de la terre connait le rapport existant entre lui et la terre, il est assujetti à une philosophie qui fait de la paysannerie l’âme de la société. Le grand timonier n’a rien à faire avec ces travailleurs qui ont déjà été corrompus par la culture allogène ; et c’est pour cette raison qu’il se tournera vers celles et ceux qui ont su gardé l’âme vivante de la Chine ; c’est avec eux qu’il fera la révolution, en tâchant de conformer l’élite à cette âme pure de la Chine profonde.

La révolution civique

Qu’est-ce que la révolution civique se demanderont les uns et les autres, du moins, en quoi est-elle différente de la révolution pacifique du 20 mai 1972 ? Le Cameroun dira-t-on, comme certains peuples du monde, aura pris conscience que sans une révolution, il n’y a pas de décollage économique possible. La volonté des pères fondateurs fut donc d’enclencher une révolution, afin d’accoucher d’une société nouvelle. Par expérience, il n’y a pas d’accouchement civique sans une bonne dose de révolution.

Revenant à 1972, du moins, à la révolution du 20 mai, de quel type d’accouchement a-t-on eu droit ? Il est important de faire la différence entre l’accouchement social et l’accouchement civique ; le premier type d’accouchement rime avec la pacification de la société, en travaillant à faire entrer toutes les composantes sociales dans un même moule. Tel fut l’ambition des pères fondateurs à travers la révolution pacifique ; ils tenaient à fédérer les différentes composantes sociologiques en une unique entité. En clair, il ne s’agissait pas de bouleverser ou de changer dans le but d’accoucher d’une société nouvelle.

L’accouchement civique est tout autre, il implique la prise de conscience des agents civiques de la nécessité de produire une collectivité nouvelle, une entité différente de la précédente, pensée et conçue par eux-mêmes, et bâtie par eux-mêmes. Cette collectivité annonce ‘’l’heure de nous-mêmes’’ ; c’est-à-dire le moment où les agents civiques décident de sortir du pacte colonial, en opposant une riposte civique aux forces d’occupations civique.

La révolution civique n’est autre que la reprise de l’initiative par les agents civiques décidés à reprendre leur destin en mains. Cette reprise de l’initiative civique implique la lutte contre le siège civique e les forces d’occupation civique. Dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, les agents civiques imposent l’identité civique autochtone en produisant tout ce dont la collectivité a besoin : les routes, les autoroutes, les voitures, les avions, les paquebots et tout ce qui peut concourir à l’épanouissement de la collectivité.

Il n’est plus question d’attendre que le riz vienne de Thaïlande, du Vietnam ou de la Chine, ou que le blé sorte de la Russie ou de l’Ukraine, ou que le lait provienne de la Suisse ou d’autres pays producteurs. Tout ce dont on a besoin est produit sur place : les vêtements, les chaussures, les ordinateurs, les robots, les médicaments, les réactifs. Dans le domaine de la santé, on parvient à une souveraineté sanitaire nationale, au point de faire du Cameroun l’une des plus grandes destinations grâce au tourisme sanitaire.

La révolution civique implique la connexion du Cameroun à un vaste réseau de producteurs de la technologie, elle le réconcilie d’avec son mythe fondateur et l’esprit camerounais. La source du Cameroun est dans les cours d’eau, les eaux abondantes et pleines de richesses. Le “Rio Dos Camaroes” n’était pas une vue de l’esprit, il annonçait la destinée de ce grand peuple qui jaillirait des eaux profondes, et qui irradierait par le monde, devenant la source où partent et arrivent toutes les richesses du monde.

Telle est la vocation du Cameroun, telle est également sa destination, comme un cours d’eau parcourant la solitude, le Cameroun est appelé à irradier le monde, en venant au secours de tous les peuples et nation que la rationalité marchande a abandonnés au bord de la route de l’espoir. Sa destination quant à elle est d’aller au-delà de la limite du défini.

Connecter le Cameroun à sa source, sa vocation et sa destination, revient à s’inscrire dans le mythe et l’esprit camerounais. Ce pays de par son mythe est le pays où toutes les impossibilités sont transformées en possibilités ; ce mythe quant à lui accouche d’un esprit, l’esprit camerounais qui veut que le Camerounais arrive là où personne n’est jamais arrivé ou n’arrivera jamais, qu’il invente ce qu’aucun homme n’a jamais inventé, qu’il découvre ce qu’aucun esprit humain n’a jamais découvert, et qu’il explore ce qu’aucun esprit humain n’a jamais exploré et n’explorera jamais.

La révolution civique à la différence de la révolution pacifique du 20 mai 1972, accouchera d’’une société nouvelle, tout en faisant émerger un homme nouveau, en qui s’incarnera l’esprit camerounais, cet esprit qui produit des inventeurs, penseurs, chercheurs, concepteurs, savants, scientifiques de renom et autres grands entrepreneurs et grands capitaines d’industries.

C’est en se reconnectant à la source, en se réconciliant d’avec la vocation, la destination, le mythe et l’esprit camerounais, qu’une génération civique verra le jour, celle qui conduira le Cameroun vers ‘’la terre civique’’, voire la terre promise, ce lieu jamais aperçu et que seuls ont pu contempler seul et ceux disposant d’un esprit élevé. Pour y arriver, il faut passer par cette révolution civique, sans elle, le Cameroun demeurera ce petit comptoir commercial à la solde des forces d’occupation civique et de la rationalité marchande.

Le Cameroun actuel n’est que l’ombre des choses à venir, le vrai Cameroun, celui qu’il faudra aller conquérir est encore virtuel, c’est-à-dire non visible physiquement. Il faut disposer d’autres yeux pour l’admirer tel qu’il est dans toute sa splendeur. Il est ce qu’il y a de plus grand et de plus sublime ; c’est une civilisation aboutie et accomplie dans tous les plans. Ce Cameroun représente la fin de l’histoire, le point final de l’accomplissement humain, aucune civilisation n’osera aller au-delà.

La révolution civique pourquoi ?

La révolution civique se justifie par la permanence de trois phénomènes étranges à savoir : la captivité civique, l’incohérence civique et l’interférence civique ; ces trois phénomènes expliquent la présence du siège civique et la domination des forces d’occupation civique.

La captivité civique

Elle implique l’état d’un esclavage chronique, voire endémique, l’esclave est celui dont on vole le travail pour des fins avouées ou inavouées. Tout travail, aussi petit soit-il, participe à l’épanouissement d’un espace civique. Il y a captivité civique lorsqu’un travail qui est censé participer à l’épanouissement d’un espace civique autonome est détourné au profit d’un autre espace civique.

Depuis la traite négrière jusqu’à la colonisation occidentale en Afrique, le travail des Africains en général et celui des Camerounais en particulier a toujours été détourné au profit d’autres espaces civiques allogènes. Il faut reconnaitre que c’est grâce à ce travail volé qu’a été constitué le premier capital marchand, voire le premier capital monopolistique. L’esclave africain travaillait gratuitement dans des exploitations de canne à sucre, sans une quelconque rémunération financière, leurs efforts ont permis non seulement de constituer un capital, mais surtout d’enrichir d’autres espaces civiques n’ayant rien avoir avec l’espace civique autochtone.

Il en fut de même pour le travail forcé lors de la période coloniale, et la situation était d’autant plus grave parce que la captivité civique, c’est-à-dire le détournement du travail d’un captif pour un espace civique contraire était doublé d’une exploitation sauvage. On n’emmenait le captif à extraire ses propres richesses, celles de son espace civique, afin de participer à enrichir un espace civique allogène.

En fin de compte, il s’agit de comprendre le phénomène de la captivité civique comme cette volonté de la rationalité marchande de procéder par absorption civique, en avalant l’essentiel des énergies civiques des peuples situés dans la périphérie du monde occidental. Cette absorption civique continue aujourd’hui dans les domaines scientifique, culturel et sportif.

La captivité civique aujourd’hui

Lorsque Nicholas Sarkozy, alors président de France parlait d’immigration choisie, de quoi faisait-il allusion ? Il faut rentrer dans la logique de la traite négrière pour le comprendre ; les esclavagistes ne prenaient pas n’importe quel individu, ils choisissaient les plus robustes, ceux qui disposaient d’un grand potentiel civique.

L’immigration choisie obéit à cette logique, il s’agit de capter le meilleur potentiel civique africain, c’est-à-dire de choisir ceux des jeunes disposant d’une énergie scientifique, culturelle, artistique et sportive pouvant leur permettre d’enrichir l’espace civique des nations les accueillant. Ce dont on a besoin, ce n’est pas d’eux en tant qu’individus, mais de l’énergie civique dont ils disposent, et qui va participer à l’épanouissement d’un espace civique entrant en conflit civique avec leur espace civique d’origine.

Il y a en fin de compte vol de l’énergie civique ; on est donc en situation de captivité civique. Ce phénomène traverse de plus en plus la sphère sportive, de nos jours, avec cette illusion de la bi-nationalité, au nom de la spoliation civique, on fait croire aux athlètes qu’ils peuvent jouir de deux nationalités ; la nationalité d’appartenance, et la nationalité de référence. Ces deux nationalités appartiennent à deux espaces civiques différents, or, on ne peut concentrer son énergie civique que sur un seul espace civique.

Certains captifs civiques parlent de plus en plus du choix sportif pour expliquer ce non-sens, ils veulent faire croire qu’ils continuent à être africains tout en défendant les couleurs, mieux, en déployant leur énergie civique au profit d’un autre espace civique. Lorsqu’un Camerounais d’origine remporte une coupe du monde de football ou une médaille d’or olympique au profit d’une autre nation, à qui profite ce rayonnement ?

La révolution civique est importante, elle permet à chacun de bien se situer en choisissant l’espace civique dont il veut participer au rayonnement. Il s’agit de donner à chacun la latitude de se définir et de dire s’il veut être agent civique ou pas.

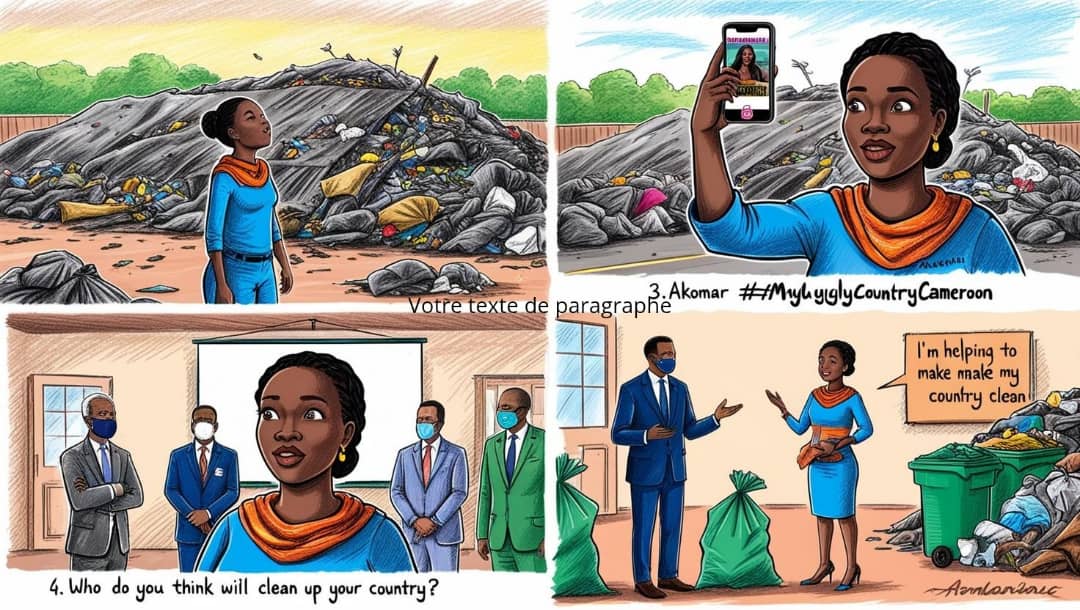

Le phénomène de l’immigration renseigne à souhait dans ce domaine, des jeunes de tout bord quittent le Cameroun, laissant les poubelles dans les rues pour aller contribuer à la salubrité d’autres espaces civiques, pendant que le leur, leur espace civique d’origine est laissé vacant. Comment comprendre qu’on fasse fi de l’adage qui veut que la bonne charité commence par soi-même, pour aller faire preuve de charité envers les autres ? Beaucoup le font par ignorance, et aussi par manque de perspective civique. La révolution civique vise à offrir à la jeunesse africaine et camerounaise le meilleur cadre d’expression dans tous les domaines d’activités ; il s’agira de mettre à leur disposition les meilleures infrastructures favorisant leur plein épanouissement dans tous les domaines.

L’incohérence civique

Elle est le fait d’exiger de la collectivité ce qu’elle attend de nous en retour. En Afrique e général et au Cameroun en particulier, les jeunes ne parlent que de leurs droits, ils les revendiquent, en pointant un doigt accusateur sur les dirigeants, les accusant d’incompétence, estimant qu’ils sont incapables de garantir leurs droits fondamentaux.

Avant que de revendiquer des droits, il est judicieux d’en définir au préalable leur nature. Un droit représente un titre de jouissance, et il y a jouissance que s’il y a objet de jouissance. On ne peut jouir d’un logement social que si celui-ci est disponible ; tout comme on ne peut jouir d’une bonne éducation que s’il existe des établissements bien équipés à suffisance. Le droit à la santé ne pourra être garanti que si le pays atteint la souveraineté sanitaire nationale ; celle-ci suppose l’existence non seulement des industries pharmaceutiques, mais aussi d’une industrie de la santé disposant de toute la technologie que cela implique.

Alors, qui est ce qui est censé mettre tout ceci à la disposition de la collectivité ? C’est cette jeunesse qui revendique les droits sociaux ; c’est grâce à l’accomplissement de ses devoirs en faveur de la collectivité qu’elle rendra ces titres de jouissance possibles.

On parlera donc d’incohérence lorsqu’on réclame à la collectivité ce qu’on est censé lui apporter. Cette situation est celle qu’on vit en Afrique en général et en particulier au Cameroun, où les jeunes pensent que les droits sociaux tombent du ciel comme des fruits mûrs, ils ne savent que ce sont eux qui doivent rendre leur jouissance possible. Tant qu’il n’y aura pas de routes, il n’existera pas de liberté d’aller et de venir, et qui rend disponible cette route, c’est l’ingénieur, le technicien et l’ingénieur qui y travaille.

La révolution civique est là pour dire à chacun ce que la collectivité attend de lui, elle redéfinit les attentes sociales tout en partageant les rôles. Chaque agent civique doit savoir ce que la société attend de lui ? Il doit également définir les conditions de sa pleine expression civique. Ceci suppose qu’il attend en retour de la collectivité, car c’est cette dernière qui doit le capaciter en lui permettant d’acquérir des pouvoirs civiques nécessaires à son expression civique ; on parle dans ce cas de réciprocité de perspectives. Dans cette perspective, l’individu devenu agent civique attend aussi de la collectivité tout comme la collectivité attend aussi de lui, et c’est ce rendez-vous du donner et du recevoir de l’un par l’autre et de l’un pour l’autre que naîtra la collectivité nouvelle.

L’interférence civique

On parle d’interférence civique lorsque plusieurs générations se marchent sur les pieds, c’est-à-dire qu’elles stagnent sur place sans avoir relevé les défis pour lesquels elles sont appelées.

On arrive à cette situation lorsque les défis s’accumulent sans jamais être relevés, et où chaque génération veut relever le défi d’une autre, sans avoir pu relever le sien. La situation est telle que la construction de l’Etat-nation n’aura été qu’un leurre. Or, dès qu’un défi n’a pas été relevé, comme celui de la garanti des droits sociaux, les défis qui viennent après celui-là ne le seront jamais, car les premiers défis non relevés constituent des préalables à la continuité du combat civique.

Si nous prenons par exemple le défi de la construction de l’Etat-national, préalable à l’émergence de la nation, on se rend à l’évidence, que c’est parce que ce défi n’a pas été relevé, c’est-à-dire que le non relèvement de ce défi a entravé l’émergence de la nation et a compromis la production des titres de jouissance ; car il n’y a qu’au sein de la nation que l’on peut garantir les droits sociaux.

On parle aujourd’hui du numérique, de l’intelligence artificielle, alors qu’on peine à gagner la bataille de l’électrification sans laquelle on ne saurait relever le défi de l’informatisation de tous les secteurs d’activités de toute la collectivité. Pourrait-on arriver au numérique et à l’intelligence artificielle sans électricité, et sans la maitrise de l’outil informatique ?

Il y a un défi pour chaque génération, et lorsqu’on parle de l’informatisation, du numérique ou de l’intelligence artificielle, il y a des générations qui sont disqualifiées, car elles ne sont pas éligibles à ces défis.

La révolution civique vient pour clarifier les choses, en renvoyant chaque génération à sa tâche, et en s’assurant que chaque génération laisse à l’autre ou aux autres le soin d’accomplir son devoir ou ses devoirs.

Il s’agit ici de réorganiser l’espace civique, en constituant des forces civiques, et en les mettant face à leurs responsabilités. Ces responsabilités ne sont autres que celles de la quête d’épanouissement de la collectivité, de la libération et de l’émancipation de ses membres. Ces défis reviennent aux forces civiques, ce sont elles qui doivent chasser les forces d’occupation civique.

La révolution civique camerounaise n’a rien à voir avec les autres révolutions, elle n’est pas une révolution bourgeoise car elle n’a personne à exploiter, loin qu’elle est de toute idée de classes sociales ; elle n’est pas non plus une révolution prolétarienne, car au sein d’une nation civique aucune entité civique ne va en lutte contre aucune autre, on a besoin de toutes les énergies civiques, de toutes les différentes composantes sociologiques pour gagner contre les forces d’occupation civique. Elle se refuse d’être une révolution paysanne parce qu’elle ne saurait exclure celles et ceux qui disposent des pouvoirs civiques indispensables à l’épanouissement de la collectivité.

La révolution civique est la prise de conscience de toutes les forces civiques en tant que classe révolutionnaire, une classe tellement large au point d’absorber toutes celles et tous ceux qui disposent de pouvoirs civiques ; elle postule une nouvelle forme d’organisation sociale fondée sur la solidarité nationale, avec à la clé la participation de tous les agents civiques et de toutes les forces civiques.

Dans un monde marqué par la dictature du capital financier monopolistique, la participation civique permet aux forces civiques de se mettre en réseau, et de disposer d’une plate-forme de solidarité aidant une meilleure structuration économique. Ceci suppose que toutes les initiatives économiques sont financées au sein de la plate-forme, grâce à la participation civique, et que tous les intervenants dans la sphère économique sont interconnectés, chaque structure apportant aux autres son savoir-faire et partageant avec elles les informations nécessaires à la maturation et à l’émergence d’une économie civique.