Résumé

La notion de forces d’occupation civique est inséparable de celle d’espace civique ; car c’est au sein d’un espace que les forces d’occupation civique s’imposent en assiégeant un espace civique inapte.

Les forces d’occupation civique ne sont pas des Etats, mais des biens et services marchands, produits des devoirs accomplis par des travailleurs allogènes au profit d’un espace civique n’étant pas le leur. Le riz thaïlandais, le blé ukrainien ou français imposés au sein de l’espace civique camerounais constituent des forces d’occupation civique, car au sein dudit espace, on devrait retrouver des biens produits par les devoirs accomplis par les agents civiques camerounais au profit de leur espace.

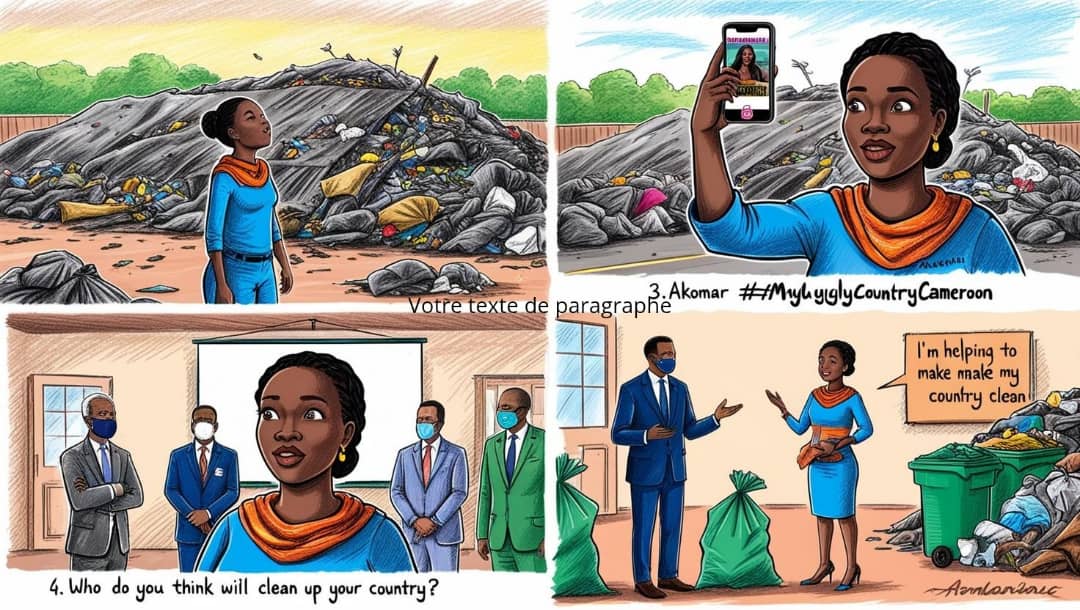

Il est donc important d’appeler les agents civiques autochtones à une prise de conscience afin qu’ils puissent lever le “siège civique” que leur imposent les biens et services venant d’autres espaces civiques non agrées.

Mots-clefs

Aversion civique – anéantissement civique – forces d’envahissement – espace civique – feu sacré – langage civique – siège civique – inaptitude civique – souveraineté civique – souveraineté nationale – riposte civique – invasion civique – capitulation civique – accréditation civique – coresponsabilité civique – colocataires civique – terre civique – forces civiques – potentiel civique.

ARTICLE 4

Il ne suffit pas seulement d’être un général des armées pour avoir une idée des forces d’occupation. La deuxième guerre mondiale, du moins, les films sur celle-ci, et les différents documentaires produits, nous renseignent à suffisance. Pendant cette grande guerre, l’Allemagne hitlérienne, consciente de sa domination sur les autres, les envahissait afin d’en prendre le contrôle. Durant des années, ces nations vaincues furent assiégées avant la libération des années 1944-45. Elles étaient sous siège, occupées par les forces d’une puissance extérieure.

Cette occupation par les forces extérieures ou par une puissance extérieure a des conséquences très graves, elle implique la perte de la souveraineté nationale et même internationale. Les pays assiégés cessent d’exister en tant qu’Etats autonomes, pour n’être qu’à la solde de la nouvelle puissance tutrice qui leur impose jusqu’à leurs dirigeants. Les nouveaux maîtres organisent le pays, du moins, le nouveau territoire conquis, comme ils l’entendent, faisant ainsi abstraction des dispositions antérieures ; ils n’en ont rien à faire.

Le uns et les autres nous diront que 1945 fait désormais partie de l’histoire, et que les évènements de cette nature ne feront plus jamais partie du quotidien de l’humanité. A celles et ceux-là, on demandera de se rappeler que la Russie a occupé illégalement un pays souverain, en y envoyant des troupes dans le but de l’assiéger militairement et de violer sa souveraineté. En Afrique, le Rwanda tente de le faire, en violant l’espace territorial de son voisin la R.D. Congo.

Dans le cadre de cette réflexion, il ne s’agit ni de la Russie, ni du Rwanda, il n’est pas question de guerre entre les Etats, mais simplement des forces d’occupation civique. La subversion civique du travail par les colonisateurs a produit une aversion civique, une sorte de dégoût ou de rejet du travail dans les ex-colonies, ce qui aura permis l’anéantissement civique, et l’émergence des comptoirs commerciaux. Au lieu d’un espace civique comme territoire d’expression des différentes forces civiques locales, on en est à des comptoirs commerciaux symbolisant des espaces civiques anéantis, où s’empilent des biens et services produits par des espaces civiques allogènes ou exogènes.

Ce sont ces espaces que nous qualifions de forces d’occupation civique car elles s’imposent sur un territoire qui n’est pas le leur, grâce à un complot civique bien orchestré depuis des décennies. Ces forces d’envahissement ne sont pas différentes des troupes russes en Ukraine ou rwandaises au Congo Démocratique, elles ont pour unique dessein de détruire les économies de ces pays et de violer leurs ressources.

Tel est l’objectif d’une force d’occupation, sa visée première demeure le pillage, l’exploitation et de la domestication de sa propre économie dans un espace civique étranger. C’est par là qu’il faut comprendre la logique des comptoirs commerciaux, il s’agit d’empêcher à l’économie autochtone de se mouvoir et de se déployer. Une fois que cet objectif est atteint, on sature alors cet espace civique par les biens et les produits de la métropole, s’employant ainsi à la tuer et à la vider de tout son potentiel civique.

Les forces d’occupation civique

Pour comprendre ce qu’est une force d’occupation civique, il est important d’avoir une idée des notions suivantes : terre civique, espace civique, pouvoir civique, potentiel civique, force civique. Ces quelques notions pas très éloignées les unes des autres aideront à avoir une idée claire de ce que sont les forces d’occupation civique.

“La Terre civique”

Les 475.442 km2 ne constituent en rien une terre civique, car le territoire civique diffère du territoire national. Le territoire national est un acquis, mais le territoire civique ne l’est pas, il est plutôt à conquérir. Ce territoire n’existe pas, c’est par le travail, par l’accomplissement des devoirs des uns et des autres au profit de la collectivité que ce territoire émerge. Parlant de la terre civique, on le définira comme cet espace conquis par le travail, échappant au contrôle des communautés, devenant un cadre d’expression civique des agents civiques à la conquête de la construction de l’autonomie et de la souveraineté nationales.

L’une des faillites de la nation en Afrique en général et au Cameroun en particulier, est la faible conquête d’un territoire civique, c’est-à-dire de cet espace autonome n’appartenant à aucun individu, à aucune communauté, au sein duquel les agents ne sont pas des propriétaires mais des colocataires civiques. Au sein de cet espace, ils ont conscience qu’ils y appartiennent, mais que l’espace ne leur appartient pas. Le territoire civique n’appartient à personne, mais tous lui appartiennent, et sont à son service. Tous les citoyens ou agents civiques ne sont que ses colocataires civiques, payant leur bail par les devoirs qu’ils accomplissent au profit de la collectivité.

La terre civique est sacrée, elle est la propriété de la “divinité civique”, à qui on rend un “culte civique”. Pour faire court, et dans le but de ne pas perdre les non-initiés, la patrie est la divinité civique, elle est au-dessus de tous les agents civiques, et le culte civique n’est autre que le travail, voire l’accomplissement des devoirs des uns et des autres au profit de la collectivité. Le culte civique représente le travail qu’on exerce au profit de la divinité civique. C’est par ce culte, voire par l’accomplissement de ces devoirs, qu’on participe à l’épanouissement de la collectivité.

Cette terre civique, comme souligné plus haut, n’appartient à personne, on ne l’utilise que pour réaliser des projets au profit de la collectivité. Il est donc un espace au service de la libération et de l’émancipation que ne peuvent utiliser que celles et ceux qui ont des projets intégrateurs capables de participer, voire de contribuer à la libération et à l’émancipation de la collectivité. Pour qu’un projet soit civique, il doit contribuer, du moins, il doit avoir de l’impact sur la collectivité et ses membres.

Il est évident que le Cameroun n’est pas une terre civique, mais un ensemble de parcelles de terres sociales, contrôlées par les différentes communautés tribales. Pour que l’Etat s’y exprime, du moins, pour qu’il acquière ces terres, il verse des compensations financières aux communautés tribales qui les contrôlent. Combien de projet ont-ils été retardés parce que les riverains, comme on les appelle exigeaient des dédommagements, même pour des projets qui allaient les servir ? Est-ce propice, du moins, est-il facile à un entrepreneur privé qui a un projet capable de générer des milliers d’emplois de le localiser là où il veut ? On lui demander d’acheter du terrain.

La terre civique n’est conquise que lorsque les agents civiques ont pris conscience qu’ils ne sont que des colocataires civiques, que rien ne leur appartient, et qu’ils ne resteront que des simples serviteurs attelés à l’accomplissement de leurs devoirs au profit de la collectivité. Alors, tout ce qu’ils prenaient pour acquis, ils le rétrocèderont à la collectivité, afin que ces terres lui appartiennent, et qu’elles deviennent l’objet du culte civique de tous.

La terre civique est sacrée, elle est inviolable, elle n’accepte aucun feu sacré venant de l’extérieur, voire du monde allogène. Aucun culte extérieur ne doit y être célébré, il n’y a que les agents civiques locaux qui sont autorisés à y déposer les offrandes en faveur de la divinité civique. Une fois encore, et il faut l’intégrer une bonne fois, la terre civique est un espace sacré inviolable, elle est sujette à la dévotion des agents civiques, et ces derniers doivent tout faire pour qu’il en reste ainsi. Dans les temps anciens, les Grecs et les Romains attachaient la citoyenneté à la défense de la cité et de la patrie.

L’espace civique

Il faut l’entendre comme étant un lieu d’expression du civisme, c’est-à-dire de l’accomplissement de ses devoirs au profit de la collectivité. Il y a de cela quelques années, un apprenant nous interpelait en nous posant la question suivante : est-ce que mon village qui est à Esse fait aussi partie de la cité ? Sa question était pertinente, il avait l’habitude d’entendre les gens parler de Yaoundé comme de la cité-capitale du Cameroun. Pour lui, la notion de cité se limitait à la seule ville de Yaoundé. En fait, il se posait la question de la territorialité de l’expression civique ; il voulait savoir si à partir de son Esse natal, il pouvait s’exprimer comme agent civique ?

L’espace civique n’existe que parce qu’il est civique, comme lieu d’expression civique, mieux, de l’accomplissement des devoirs de l’agent civique en faveur de la collectivité. L’expression de l’agent ne devient devoir que s’il impacte la collectivité et ses membres. L’espace civique n’est pas une zone d’expression individuelle, c’est-à-dire, propre à un individu ou à une communauté tribale, mais un lieu d’expression où se construit la libération, l’émancipation de la collectivité et de tous ses membres. Toutes les formes d’expression qu’on y retrouve doivent défendre une perspective libératrice et émancipatrice.

L’espace civique a un langage autonome, un langage partagé par tous les agents civiques. Au sein de cet espace, on ne s’exprime ni en massa, ni en toutpouri, ni en ewondo, ni en bassa, ni en bafia, ni en banganté ; on ne connait ni le français, ni l’anglais, ni le chinois, ni le russe, on ne s’exprime que par le langage civique, c’est-à-dire le langage participant au dialogue civique.

Le pouvoir civique

Le cordonnier qui sait coudre une chaussure, qui peut en fabriquer une, dispose d’une habileté ou d’une capacité grâce à laquelle il parle un langage : le langage civique. La chaussure produite n’est pas muette, elle est une forme de langage, et c’est ce langage qui participe au dialogue civique en vue de la transformation et de la libération de la collectivité et de ses membres.

On peut définir le pouvoir civique comme l’habileté, la capabilité, l’aptitude, l’expertise, ou le savoir-faire produisant un langage civique grâce auquel on participe au dialogue civique. C’est au cours de ce dialogue civique que les différents agents civiques transforment la collectivité, la développent, et participent à lever le siège civique. On est agent civique que parce qu’on possède des pouvoirs civiques nécessaires à la libération et à l’émancipation de la collectivité et de ses membres.

A la différence du citoyen tel que conçu par la pensée occidentale, qui ne demande qu’à naître dans un lieu précis, l’agent civique vit dans une perspective de conquête et d’acquisition. On ne naît pas agent civique, on le devient grâce à l’acquisition des pouvoirs civiques, pouvoirs par lesquels on participe à l’épanouissement de la collectivité.

Le citoyen, du moins la notion de citoyenneté tient du complot civique, de cette subversion civique dont l’objectif est de vider le travail de l’individu de toute sa substance, et de toute perspective libératrice et émancipatrice. C’est de ce complot civique que surgit le citoyen et la notion de citoyenneté, en faisant croire aux uns et aux autres qu’il suffisait de naître dans un espace donné pour jouir de tous les privilèges. Heureusement que la conjoncture économique internationale a fait mentir cette théorie des droits de l’homme.

Le potentiel civique

Il est relatif à l’évaluation de la force de travail d’une collectivité donnée. Il se pose en termes de pouvoir civique dont dispose les agents civiques, de l’état des infrastructures, et de la capacité de mobilisation de « l’armée du civisme local ». Le potentiel civique prend également en compte le nombre de chantiers d’engagement citoyen et civique, et la perspective de constitution de forces civiques.

Les forces civiques

Elles se résument à l’ensemble des agents civiques capacités et capables de s’engager à la cause de la collectivité. Elles sont le produit des différents incubateurs civiques grâce auxquels elles ont acquis leurs pouvoirs civiques ; c’est par ces pouvoirs qu’elles vont en guerre contre les forces d’occupation civique. C’est l’ensemble des agents civiques capables de mener une véritable résistance civique aux forces d’occupation civique qui assiègent l’espace civique local.

Les forces civiques comme forces au service de la libération n’utilisent pas les armes conventionnelles, elles se servent de leurs habiletés, aptitudes, capabilités, savoir-faire et expertises pour affronter les forces d’occupation civique. Cet affrontement ou ces affrontements, ne sont pas frontaux, mais civiques, car ils entrent dans un conflit civique, conflits pour le contrôle d’un espace civique. Les forces civiques sont des réponses, apportant une riposte civique aux forces d’occupation civique ; elles sont constituées en autant de brigades et de divisions que les domaines d’activités à conquérir et à arracher entre les mains des forces d’occupation civique.

Nous dirions des forces civique qu’elles étaient des réponses à donner aux puissances allogènes, en les jetant hors d’un espace civique dont elles n’ont pas le mandat. Ces forces s’y sont retrouvées à cause de l’inaptitude civique des agents civiques locaux à jouer le rôle qui est le leur dans le processus de protection et de sécurisation de l’espace civique local. C’est l’état de vacance civique qui conduit les agents d’un espace civique contraire à occuper le terrain grâce à la production d’un ensemble de biens et services que les agents civiques locaux tardent à produire.

Il ne s’agit pas des troupes au sol, sur les mers et dans les airs, il s’agit d’un ensemble de biens et services ou produits (riz, farine, blé, lait, chaussures, vêtements, voitures), et bien d’autres produits et services fabriqués par les agents allogènes qui envahissent l’espace civique local au point de le submerger, le poussant à l’anéantissement civique. Dans les rayons et les différents étalages, on ne rencontre presque plus les produits locaux, aucune trace de l’identité civique autochtone, tout est produit ailleurs. Ici et là, on peut lire : “made in Italia”, “made in France”, “made in China”, “made in Indonesia”, et que sait-on encore.

Ce sont ces biens et services, produits des devoirs des agents civiques au profit d’un autre espace civique qui constituent des forces d’occupation civique. Ces forces s’imposent grâce à l’accomplissement des devoirs, fruits du travail des agents civiques allogènes, s’imposant dans un espace civique non agréé. Ces objets, voire ces biens et services sont plus pernicieux que les troupes au sol, ils participent au pillage des ressources de l’espace civique occupé, tout en lui faisant perdre sa souveraineté économique, politique et culturelle.

Espace civique et souveraineté nationale

Un agent civique lambda dispose d’un pouvoir civique, il a le pouvoir de concevoir, de coudre, et de produire des chaussures. Tout à côté de lui, il existe un autre qui a l’art de traiter le cuir, de rendre cette matière première accessible pour les chaussureries et pour tous les autres artisans du secteur. Ils ne sont pas que deux, leur art et leur science, ils l’ont transmis à d’autres, ils ont ainsi participé à leur libération et leur ont permis d’acquérir des habiletés, aptitudes, capabilités et savoir-faire, afin qu’ils participassent également à l’épanouissement de la collectivité.

Avec cet art, c’est-à-dire ce pouvoir civique, ils parviennent à s’assumer socialement, à s’occuper de leurs familles et des tiers, et à participer à la vie de la collectivité. Ils en travaillent plus seuls, ils s’associent ave tous les autres acteurs du secteur, afin de se constituer une force civique capable de riposter à la dictature des forces d’occupation civique. On parle dans ce cas de riposte civique, celle-ci n’est rien d’autre qu’une sorte de réponse civique, un ensemble de solutions apportées dans un domaine donné. La riposte civique vise à résoudre u problème, et le problème ici est de chausser tous les agents civiques de la nation grâce à l’expertise et à la production locale.

Avant cette organisation et cette riposte civique, les agents civiques pour se chausser recouraient aux comptoirs commerciaux, ils se contentaient de ce que l’accomplissement des devoirs allogènes leur offrait ; les devoirs accomplis au sein d’un autre espace civique et convoyés sur un comptoir commercial autochtone. Ces chaussures, ces biens, constituent des forces d’occupation civique, ils ont échoué là parce que le dit espace civique était vacant, abandonné par des agents civiques locaux en situation de léthargie chronique.

Ce qui tient lieu de chaussures, du moins, ce qui est des chaussures, l’est aussi pour presque tous les besoins de consommation. Pour se vêtir dans les grandes villes, les moyennes villes et les zones rurales, les agents civiques ont recours à la frippe²rie, ces vêtements usés ou de seconde main, abandonnés ailleurs, sont récupérés pour être vendus au Cameroun. Les plus nantis vont dans les prêts-à-porter réservés à une élite sociale ou celles et ceux qui veulent se faire passer pour cette élite. Il y en a même qui ne recourent pas à ces prêt-à-porter et qui commandent leurs vêtements hors du pays.

Le Dr Dieudonné Essomba sur un plateau de télévision, lors de l’émission Club d’Elites sur VISION 4 revenait sur les propos d’une journaliste de la CRTV qui se vantait de s’habiller class ; une manière de dire qu’elle n’achetait pas n’importe quoi. Cette journaliste n’est pas la seule, il y a des centaines de Camerounais n’ayant pas compris la nécessité voire l’urgence de la consommation civique, qui s’amusent à dilapider de l’argent au profit des espaces civiques allogènes. Mais ce que refusent les uns et les autres, c’est de se poser la simple question suivante : lorsqu’on s’habille chic ou class, où vont ces devises ? En clair, à qui profite l’argent que l’on dépense en se soumettant aux forces civiques d’occupation ?

S’habiller chic ou class a un coût, et qui supporte ce coût ? La réponse est toute simple, et on la connait tous. C’est l’économie locale qui en fait les frais. On arrive en fin de compte à cette situation humiliante qui veut que sur un budget annuel de 6 ou 7 milliards, que 5 ou 6 milliards s’évaporent hors du territoire national. La conséquence on la connait très bien, l’Etat est si indigent que même pour aménager un forage de 100 millions, il recourt à un emprunt extérieur.

La richesse d’une nation est adossée à l’accomplissement des devoirs des agents civiques en faveur de la collectivité. Imaginez un seul instant que la riposte civique de l’ensemble des forces civiques dans tous les secteurs d’activités socio-économiques soit un succès ; les bassins civiques produiraient du blé, du riz, des œufs, des poulets, du maïs, de l’huile, du poisson, et tout ceci, en abondance, des quantités permettant d’approvisionner d’autres espaces civiques vacants. Si ces forces civiques en faisaient autant pour produire nos vêtements, nos chaussures ; si elles s’attelaient à extraire nos minerais, à construire nos voies de communication, et tout ce dont on a besoin, on ne vivrait pas dans un Etat indigent qui importe tout, sans jamais exporter grand-chose, au lieu d’un budget de 7 mille milliards l’année, on en serait à un budget de 40 mille à 50 mille milliards l’année.

Imaginons un seul instant que le Cameroun fabrique ou construise ses propres infrastructures automobiles, aéronautiques, spatiales, qu’il disposât de ses propres industries culturelles, artistiques, pharmaceutiques et bien d’autres ! Il exporterait des voitures, des avions, des médicaments, et tout ce que ses industries produisent le sortiraient de la logiques des “marchés” en faisant de lui une puissance économique ; on ne parlerait presque plus de chômage.

Tout ce que nous évoquons là est à la portée des agents civiques, ailleurs, les autres le font. Les pays d’Asie ont démontré que cette magie, voire cette technologie n’était pas seulement à la portée d’une race, mais que toutes les races pouvaient y accéder. Au nom du complot civique et de la subversion civique, on fait croire aux Africains que cette technologie n’est pas à leur portée, et qu’ils devraient continuer à accepter, sans une riposte civique à cette invasion civique qui les condamne à demeurer de simples comptoirs commerciaux, des nations sous tutelle civique, sous l’emprise des forces d’occupation civique.

L’espace civique est le lieu par excellence où se conçoit et se construit la souveraineté nationale. La meilleure souveraineté, et avouons-le, demeure la souveraineté civique, celle faisant de l’identité civique autochtone le porte-flambeau de la nation. La toute-puissance des USA est symbolisée par BOEING ; et en voyant ses appareils décoller du sol, on s’accorde tous que ce pays est une puissance.

La force d’un espace civique, sa capacité à riposter aux forces civiques d’occupation qui tendent à l’assaillir dénote de la vigueur des forces civiques, et c’est parce que celles-ci donnent la réponse civique adéquate aux envahisseurs, que les forces d’occupation civique reculent au point de capituler. Il existe deux sortes de capitulation civique : la première est allogène, et la seconde est autochtone. On parle de capitulation allogène lorsque le conflit civique entre deux espaces civiques (allogène et autochtone), tourne à l’avantage des forces civiques autochtones ; leur espace civique est sauf des forces d’occupation civique. Par contre, on parlera de capitulation civique autochtone lorsque le conflit civique tourne à l’avantage des allogènes, aboutissant ainsi au siège civique.

Forces d’occupation civique et érosion de la souveraineté civique

Il ne s’agit pas de définir la souveraineté nationale comme le ferait le spécialiste du droit international, nous la lierons à cette capacité, c’est-à-dire à ce pouvoir dont dispose un peuple de décider de lui-même, et de donner une orientation à son propre devenir. La notion de souveraineté est inséparable de celle de destination civique, et même de vocation d’une nation.

La vocation implique la conscience qu’a un peuple de son devenir et de la mission qu’il a à accomplir dans le concert des nations. Il ne devrait pas exister de nation sans vocation, mais en scrutant à la loupe le fonctionnement du monde, on se rend à l’évidence que la majorité de ces nations existe sans avoir une idée de ce qu’elles ont à accomplir. L’une des raisons justifiant le non accomplissement des peuples est leur refus à chercher leur vocation, et l’esprit accompagnant celle-ci.

Lorsqu’on parle de souveraineté civique, on fait allusion à la capacité, voire au pouvoir dont dispose les agents civiques, et qui leur permet de conquérir leur propre autonomie grâce à l’accomplissement de leurs devoirs au profit de leur collectivité. Il n’est plus question d’attendre une quelconque accréditation de la communauté internationale, la véritable accréditation étant celle civique. C’est grâce aux devoirs, à la maitrise par les agents civiques de l’essentiel des activités sociales et économiques nécessaires à leur épanouissement qu’ils s’imposent, en arrachant la reconnaissance des autres nations.

Il faut donc comprendre le rôle des forces d’occupation civique, celui-ci est d’éroder la souveraineté civique d’une nation sous occupation civique. En prenant l’exemple d’un époux attendant tous les autres, étant incapable voire inapte à satisfaire le moindre besoin de sa famille, pourra-t-il avoir de l’autorité ?

Il en est de même des Etats sous siège civique, contrôlés par les forces d’occupation civique ; ces derniers perdent tout autorité internationale, dans la mesure où ils n’ont aucune possibilité de décider de leur avenir. Ces Etats disposent de matières premières dont ils ne maitrisent ni les coûts, ni le circuit de commercialisation ; c’est ceux qui les consomment, ou qui les transforment, qui en fixent les prix. Celui qui dispose du cacao n’e fixe jamais les prix, mais c’est celui qui l’achète et qui le transforme qui dicte sa loi, car c’est lui qui donne de la valeur à ce produit.

Alors, que devient le producteur de cacao ? La matière première qui aurait pu lui conférer un poids, une capacité de décider, de l’avenir du sort de son produit, lui échappe, et c’est celui qui l’acquiert au prix qui l’arrange, et celui qui s’attèle à le transformer, qui jouit en fin de compte de la souveraineté liée à ce produit. Pourquoi le fait-il ? C’est parce que les devoirs qu’il y exerce confèrent à ce produit, voire à cette matière première un autre statut.

Tout est question des devoirs, c’est-à-dire de l’application de ses habiletés, capabilités, aptitudes et savoir-faire sur une activité sociale ou économique. En évaluant les devoirs produits pour arriver au chocolat, du moins, pour donner un pouvoir à ce produit, on se rend compte que c’est celui qui le transforme qui lui donne une valeur économique. Ce qu’attend le consommateur, ce ne sont pas les fèves de cacao, mais plutôt les dérivés de ces fèves.

Ce sont finalement ces dérivés qui constituent les forces d’occupation civique, elles s’imposent dans un espace civique où les agents civiques ont démissionné, incapables de protéger leur propre espace civique, et c’est pour cette raison que le conflit civique tourne en leur défaveur ; car ils sont submergé, voire anéantis civiquement par d’autres espaces civiques plus conquérants et plus actifs.

On comprend dès lors que la subversion civique est l’une des causes fondamentales de l’érosion de la souveraineté civique. Au fur et à mesure que l’espace civique est incapable d’apporter ne riposte adéquate à la pression des besoins, c’est-à-dire qu’il n’apporte de réponses qui se posent dans son sein, il perd toute crédibilité.

La crédibilité d’un espace civique autonome dépend de sa capacité de riposte, et c’est cette riposte civique qui lui confère une souveraineté certaine. Il est temps de chercher à voir la souveraineté dans la capacité à armer son peuple, et à la possibilité qu’on lui donne d’accomplir ses devoirs, et à assujettir les autres espaces civiques. La souveraineté, la vraie, commence par de petites choses, le pouvoir que l’on exerce sur les choses et les situations, conquérant par soi-même l’initiative historique et économique.

Nous avons l’habitude de parler du fusil contre le pain ; il s’agit de pousser les uns et les autres à prendre conscience qu’il est nécessaire d’assurer le bien-être aux populations tout en leur inculquant l’esprit des enjeux et des défis traversant leur collectivité. C’est en prenant conscience de ces enjeux et défis, et en les convainquant à l’idée de la coresponsabilité civique, ils adhèrent au projet. La mission d’une génération civique est de remplir son contrat, et de jouer le rôle qui est le sien dans la lutte contre les forces d’occupation civique qui compromettent le bien-être, la libération et l’émancipation de la collectivité et de ses membres.