Résumé

Au Cameroun, l’incivisme a de multiples visages, mais l’on a tendance à vouloir diaboliser la jeunesse, en ne stigmatisant que ses petites dérives. A côté de l’oisiveté, de l’alcoolisme, et la consommation effrénée des stupéfiants, d’autres incivismes plus pernicieux sont cachés, parce que fabriqués et pratiqués par l’élite au pouvoir. Trois d’entre eux sont à décrier : la négation du travail, les promotions fantaisistes et l’incompétence.

Si le Cameroun est ce champ de ruines qu’on connait aujourd’hui, c’est parce que le travail n’a pas été promu, et que la petite élite dirigeante a juré de ne jamais mettre l’homme ou la femme qu’il faut à la place qu’il faut, préférant promouvoir des individus dont l’incompétence saute aux yeux.

Dans ces conditions, on comprend les raisons du mal-être généralisé, et le refus par les jeunes de fournir des efforts dans un pays où les qualités professionnelles n’assurent ni promotion ni reconnaissance civique.

Mots-clefs

“Siège civique”- Forces d’occupation civique – incompétence – devoirs – énergie civique – oubli civique – résurrection civique – carences civiques – incohérence civique – interférence civique – inconfort civique.

ARTICLE 1

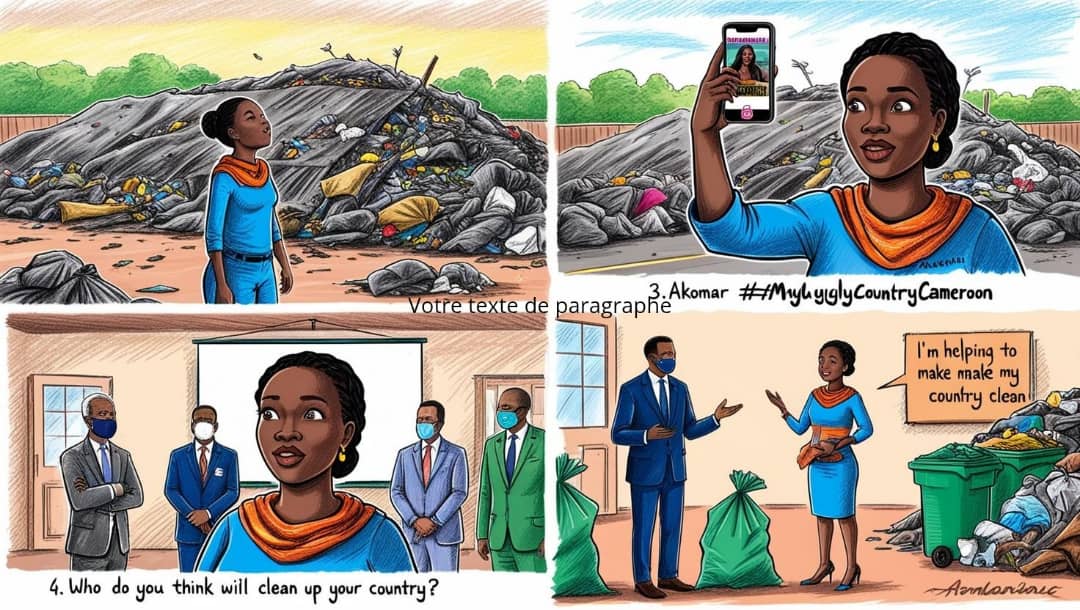

S’il y a un fléau social sur lequel revient le président de la République dans ses différents discours, c’est bien sûr celui de l’incivisme. Au Cameroun, ce fléau tend à devenir un sport populaire, peut-être national, pratiqué par la majorité des Camerounais. Entre les trafiquants des réseaux ENEO et CAMPWATER, le chef d’établissement qui vend des places dans un lycée publique, le citoyen qui jette les ordures en pleine chaussée, le jeune qui flâne en longueur de journée, sans rien faire, et le haut-commis d’Etat qui confond l’argent de l’Etat à son salaire, on ne sait plus à quel saint se vouer.

Que penser de tous ces chantiers abandonnés et dont les fonds alloués ont curieusement emprunté d’autres voies ? Que dire de ces nominations et autres promotions qui adoubent les incompétents pour la simple raison qu’ils appartiennent à des nébuleuses n’ayant rien à voir avec la raison ? Peut-être que chez-nous on ne nous a jamais dit que l’incompétence était le pire des incivismes, un incivisme plus nocif à la société que l’oisiveté.

C’est dire que l’incivisme au Cameroun a de multiples visages, et curieusement, on ne jette la première pierre qu’à ces oisifs en mal d’inspiration, ou à ces quelques jeunes qui faute d’un emploi stable, se débrouillent autrement pour survivre. Il ne s’agit pas de les encourager, mais il est toute juste question de dire qu’à côté de ces incivismes traditionnels, il en existe de plus nocifs.

- Qu’est-ce que l’incivisme ?

Nous le définirons en l’opposant au civisme ; c’est-à-dire que c’est en définissant le civisme qu’on comprendra ce qu’est l’incivisme. Le civisme, pour être plus concis, se résume à l’intérêt général. Tout ce qui concourt à la quête de l’intérêt général vaut civisme ; et il ne faut pas oublier que le civisme a un rapport avec la cité. Dès qu’on fait allusion à la cité, on parle du vivre ensemble.

Peut donc renvoyer au civisme tout ce qui concourt au respect de la collectivité et de ses membres.

Le jeune oisif qui décide de flâner sans rien faire, est une menace pour la cité, car il prive cette dernière de son énergie civique, il est un obstacle à la construction de l’autonomie et de la souveraineté nationales. Il représente donc une sérieuse menace pour l’intérêt général. Le membre de la collectivité qui transforme les rues en dépotoir, a conscience que l’insalubrité est source de plusieurs pathologies, en cela, il est aussi une menace pour l’intérêt général. L’incompétent qu’on fait asseoir à une place qui ne lui convient pas, bloque le travail, freinant ainsi les innovations qui devraient permettre à la collectivité d’avancer, est également une menace pour l’intérêt général, car son incompétence déteint sur toute la collectivité.

Nous pouvons également définir le civisme comme la prise de conscience par l’individu de ses devoirs envers la cité. C’est dire que la responsabilité de l’individu est engagée dans la recherche des solutions concourant au bien-être de la cité. Pour que la cité connaisse un minimum d’épanouissement, elle a besoin des infrastructures de base à savoir : routes, ponts, centres de santé, hôpitaux, établissements scolaires et bien d’autres.

Il revient au citoyen, membre de la cité de doter la collectivité de ces infrastructures, qui rappelons-nous, ne tombent pas du ciel. Elles sont le produit d’un ensemble de devoirs de chacun des membres de la collectivité en faveur de cette dernière. Pour y parvenir, chacun doit jouer le rôle qui est le sien en accomplissant ses devoirs au profit de la cité.

Il est certain qu’on trouvera plusieurs définitions au civisme, mais la définition la plus pertinente restera celle qui le rattache au devoir, c’est-à-dire au travail, un travail exercé non pour soi, mais pour participer à la quête d’épanouissement de la collectivité. C’est par le travail, et grâce à lui seul, qu’une collectivité se libère e s’émancipe, et sans le travail, elle sombre dans les tréfonds de l’oubli civique. C’est par le travail, c’est-à-dire l’accomplissement des devoirs de chacun en faveur de la collectivité, que les collectivités mortes ressuscitent : on parle alors de résurrection civique.

L’incivisme

Il a été souligné plus haut que l’incivisme serait défini par opposition au civisme ; de l’incivisme on dira qu’il se définit par tout acte posé par un membre de la collectivité, et dont les conséquences entravent la quête d’épanouissement de celle-ci. Tout ce qui compromet le souci, voire la volonté de libération et d’émancipation d’une collectivité est un incivisme.

Parler des multiples visages de l’incivisme, c’est rappeler aux uns et aux autres qu’ils sont autant que ceux qu’on pointe du doigt (la jeunesse), des dangers plus graves, les ennemis de la cité, celles et ceux qui font tout pour freiner sa marche vers l’autonomie. Celui ou celle qui désigne, voire qui promeut à un poste de responsabilité un fonctionnaire pour la simple raison qu’ils appartiennent au même réseau ou au même parti politique, sans avoir une idée de ses compétences professionnelles, est parfois plus incivique que le gestionnaire qui détourne les crédits alloués au développement de la cité.

Il est important, voire judicieux, de rattacher le civisme à la quête du bonheur de la collectivité, et on comprend rapidement que celles et ceux qui n’y souscrivent pas sont du mauvais côté, du moins, ils ont consciemment décidé de torpiller les efforts de ceux qui travaillent à donner un meilleur visage à la collectivité.

Quelques visages de l’incivisme

Il ne serait pas opportun d’embrasser tous les incivismes, on mènerait alors un travail fastidieux qui n’aurait pas de limite. Il existe tellement d’incivisme que le simple fait d’y penser donnerait les vertiges, même au plus courageux. Pour les besoins de la cause, on se limitera à trois, nous parlerons alors du refus de travailler, les promotions fantaisistes et de l’incompétence.

Ces quelques visages, rassurez-vous, sont à l’origine de tous les désagréments de ce pays. Si 65 années après les indépendances le Cameroun est resté un simple comptoir commercial, une « proto-nation », c’est-à-dire une nation jamais aboutie, c’est parce que nous n’avons pas su promouvoir le travail, et c’est faute de ne l’avoir pas promu que les promotions fantaisistes ont prospéré, et que l’incompétence ne gêne plus personne, au point de s’installer à des niveaux insoupçonnés.

- La négation du travail

On ne s’efforcera pas à définir ce qu’est le travail, car on suppose que tout un chacun sait de quoi il s’agit. Ce qui pourrait servir aux uns et aux autres, serait de dire ce qu’il occupe comme place dans la vie des individus et celle des peuples. Le travail implique pour les individus comme pour les peuples, une idée d’affirmation et d’accomplissement. C’est par le travail que les peuples et les nations s’affirment et s’accomplissent. Aucune nation au monde ne s’est émancipée sans le travail, et celles et ceux qui pensent que le bien-être dépendent des autres ou tombent du ciel, devront revoir leurs positions.

Les peuples, voire les nations qui sont au peloton de tête des grandes puissances mondiales, le sont pour avoir donné un sens au travail, s’ils ne l’avaient pas fait, ils ne seraient pas différents de ces comptoirs commerciaux ou de ces nations non abouties qui ne connaissent que porter le fruit des efforts des autres.

Lorsqu’on parle du travail, on entrevoit à terme un objectif. Tout travail qui ne postule à terme un objectif n’en est pas un. Alors, quel est l’objectif du travail, sinon la quête du bien-être collectif et individuel, la conquête de l’émancipation des uns e des autres, et celles de toute une collectivité. L’objectif du travail pour les peuples dominés par la rationalité marchande n’est autre que la libération et l’émancipation.

Il s’agit de sortir des chaînes de l’oppression impérialiste, de lever l’état de « siège civique » dans lequel se trouvent les peuples sous « occupation civique ». Le déni de travail plonge ces peuples dans une situation d’inconfort civique ; ce qu’il faut savoir, c’est que l’impérialisme a un visage, et qu’il ne prend pas toujours la forme d’un Etat. Le nouveau visage de l’impérialisme, c’est le riz thaïlandais qui s’impose à nous, ce riz que nous nous refusons à produire par nous-mêmes. Ce qui nous domine, ce n’est pas une puissance ou un Etat, c’est le travail des autres.

Lorsque nous parlons de force d’occupation civique, nous ne faisons pas allusion aux Etats-Unis, au Canada, à la France ou à la Chine, nous faisons allusions au riz des autres, à leur blé, leur farine, leur lait, leur poisson, leur vêtement, leur chaussure, leur voiture, et tout ce qui s’impose à nous. C’est notre mode de consommation qui nous met sous état de siège civique.

C’est parce que nous avons tourné le dos à nos devoirs, que nous laissons les autres les autres les accomplir à notre place, que nous demeurons sous état de “siège civique”. “Les forces d’occupation civique” qui dominent sur les peuples qui ont abandonné le travail, mieux, qui se refusent à l’accomplissement de leurs devoirs au profit de leurs collectivités, ils font parce que nous n’avons pas pris conscience que ce n’est que par le travail que nous pourrons renverser les “forces d’occupation civique” qui dominent sur nous, nous mettant sous “état de siège civique”.

Travaille-t-on dans ce pays, si oui, où sont les résultats ? Il faut observer ce que consomme un Camerounais des centres villes, du petit-déjeuner au souper, en passant par le déjeuner ! Il est vrai que le mode de consommation du Camerounais est extraverti, pour s’en rendre compte, on dira que 90% de ce qu’il gagne comme revenus, va alimenter les poches des autres. Nous voulons dire que ces revenus vont alimenter la puissance des nations qui produisent ces biens et services.

Des 6 ou 7 mille milliards qu’on revendique en terme de budget national, qu’en reste-t-il pour l’investissement ? Pas grand-chose, tout est reparti en France, Chine, USA, Thaïlande, Inde, Ukraine, et partout où le pays importe les biens et services. On se retrouve dans une situation où refaire une route, ou collecter les ordures s’apparentent à une montagne à soulever, car les devises ont été utilisées à importer des biens que nos devoirs auraient dû accomplir au profit de la collectivité.

Il est temps de prendre conscience que notre sous-développement, du moins notre mal-être est lié à notre incivisme, c’est-à-dire au refus d’accomplir nos devoirs au profit de la collectivité.

- Nomination fantaisiste

Le 17 heures, nom qu’on donne généralement à la tranche d’information réservée à cette heure, laisse la place à des surprises jamais agréables, mais toujours désagréables. C’est cette tranche horaire qu’on réserve à la lecture des nominations et autres promotions. Il suffit que le présentateur ou la présentatrice annonce quelques décrets ou arrêtés pour attirer l’attention des auditeurs.

Au royaume des mauvaises surprises, on ne peut être que déçu ; c’est un chef de service, pas le plus brillant qui vient d’être promu directeur de l’administration centrale dans un ministère. Pour y arriver, il aura brûlé deux étapes importantes, celles de sous-directeur et de directeur adjoint. Curieusement, du moins, héroïquement, sans avoir rien prouvé, sans avoir de bons états de service, il a été propulsé au sommet.

Heureusement qu’au sein du royaume, les choses ne se cachent guère, on apprendra très vite que le promu fréquente la même église que l’autorité qui la nommé, ou qu’il appartient à un petit cercle restreint n’accueillant que quelques initiés. Il peut aussi arriver, et c’est souvent les cas, qu’il soit le frère du même village ou les camarades du même parti.

Il y a plus compliqué à comprendre, ce qui est vécu dans le monde de l’enseignement, on se pose de plus en plus de questions sur les itinéraires des uns e des autres. Comment comprendre qu’un enseignant sorti à peine d’une école de formation, et ne jouissant qu’une ou deux années d’expérience du terrain, soit nommé chef d’établissement devant des surveillants généraux et autres censeurs qui font le sur-place depuis deux décennies ! Comment justifier une telle promotion, comment la comprendre ?

Les lourdeurs dans les administrations publiques tiennent généralement à ces injustices, la révolte muette veut qu’on travaille à saper les efforts du promu, de même que son autorité, en refusant de lui apporter une quelconque assistance. Dans ces circonstances, pour l’embarrasser, le dossier qu’on aurait pu traiter en deux jours, se voit traité en deux ans, paralysant ainsi l’administration. Les usagers, celles et ceux qui s’attendent à être servis, sont ainsi lésés, victimes d’une bataille dont ils ne connaissent ni les tenants, encore moins les aboutissants.

Ailleurs, c’est un décret présidentiel qui vient de sévir au nom de l’équilibre régional, un fonctionnaire anonyme ou un médiocre homme politique vient d’être fait ministre, l n’a jamais brillé par son travail, encore moins par ses états de service, mais ses réseaux l’ont porté là où se prennent les décisions importantes. Le maître-mot n’est jamais le travail encore moins les qualités de service, on est promu pour servir de relais à la promotion des individus de son espèce.

Entre temps où sont les résultats ? Le bonheur des administrations camerounaises résident dans le fait qu’on en exige jamais les résultats, une fois assis, grâce aux réseaux qui les promeuvent, il ne sera jamais question de résultats ou de bonne gouvernance, on ne parlera que de marchés publics à attribuer à un tel ou à un tel autre. On ne vient là que pour asseoir là les tentacules d’un réseau et pour lui assurer une bonne aisance financière.

Il n’y a qu’à faire un tour dans certains ministères et dans certaines directions générales pour regretter le manque de professionnalisme qui anime les uns et les autres ; quoi de plus normal qu’en une ou deux décennies de fonction et même plus, que la structure demeura telle quelle, ne connaissant jamais aucun rayonnement.

- L’incompétence

C’est l’un des incivismes qui gangrènent ce pays. On parle d’incompétence lorsque le promu n’est pas qualifié pour le travail que les décideurs lui attribuent, en un mot il n’a pas le profil de l’emploi ; il y est arrivé comme par effraction. Il ne maîtrise rien, il n’a la maîtrise d’aucun dossier.

Souffrant de graves carences civiques, il ne s’humilie jamais pour apprendre des autres, préoccupé qu’est le bon monsieur de contenter ses réseaux ou de jouer le boss. Tout ce qui arrive à son niveau est soit bloqué parce qu’il n’y comprend rien, et ne peut en donner une suite, soit censuré pour faire croire qu’il dispose des compétences lui permettant de donner son avis à un quelconque dossier.

Entre temps, ses collaborateurs ne se gênent jamais, conscients qu’ils sont que le boss n’est équipé ni intellectuellement ni professionnellement, et surtout, qu’il va conduire la barque au naufrage. Ils n’attendent que cet instant, car pour les incompétents de cette espèce, ce n’est jamais le résultat qui compte, mais leur fierté.

Lorsque l’incivisme est à son paroxysme, la société développe deux principales pathologies sociales à savoir : l’incohérence civique e l’interférence civique. La première est justifiée par le fait que les individus exigent de la collectivité, ce que cette dernière est en droit d’exiger d’eux. Le peuple réclame des droits, oubliant que ceux-ci sont des titres de jouissance qu’on ne rend disponibles que par le travail ; et c’est parce que les uns et les autres travaillent qu’ils créent des richesses, mettant ainsi à la disposition de la collectivité des industries pourvoyeuses d’emplois, et tout ce dont a besoin la collectivité pour s’épanouir.

Sans accomplissement des devoirs au profit de la collectivité, sans la construction d’un Etat-national, seul garant de la libération et de l’émancipation du peuple et de la collectivité, il y a aucune garantie de la production des titres de jouissance, car il n’existe pas d’espace civique.

L’interférence civique quant à elle est justifiée par le fait que les générations successives se marchent sur les pieds, qu’aucune ne réussit à relever les défis lui incombant ; on arrive à une situation où les défis des années 60 s’accumulent à ceux des années 80, 2000. On est dans une situation de paralysie généralisée, et où chacun veut accomplir, voire veut relever les défis pour lesquels il n’est pas qualifié. En fin de compte, on arrive à cette hémorragie civique qui veut que toutes les énergies civiques nécessaires à la production du bonheur et de la libération de la collectivité s’évaporent pour aller se transfuser au sein des autres espaces civiques plus cohérents.

Leave a Reply